1 國內外信息化和ERP成熟度模型綜述

國內外研究者已提出不少信息化成熟度模型。諾蘭(Nolan,1974)提出IT應用的階段模型,首先提出的是引入、傳播、控制和集成四階段模型,后又提出六階段模型,將信息技術的應用分為初始期、普及期、控制期、集成期、數據管理期和成熟期。美國卡內基梅隆大學軟件工程研究所(1986)提出軟件能力成熟度模型(SW-CMM),分為五級,由低到高依次為:初始級、可重復級、已定義級、定量管理級和優化級,主要用于對軟件過程改善和軟件過程評估。西諾特(Syn—nor,1988)參照諾蘭模型提出一個“四階段推移說”模型,分別是數據、信息、信息資源和信息武器四個階級,主要強調信息資源管理在信息系統中的有效配置和首席信息官(CIO)的作用。COBIT提供的IT治理成熟度模型(2000)從不存在級到優化級,共分為六級,主要是從用戶方的角度來探討如何對信息化項目進行管理的能力。蘇米特拉?杜塔和讓?弗朗索瓦?曼佐尼(Soumetra Dutta,Jean.Fransowa Mazoni,2000)提出技術-信息卓越度模型,描述了技術卓越度和信息卓越度與企業利用信息技術進行績效創新和改進的相互關系。路夫特曼(2000)提出業務-IT聯盟成熟度模型,分為五個等級:初始過程、已承諾過程、建立核心過程、改善/管理過程和優化過程,每個等級均基于六個指標:溝通水平、競爭力/價值測量水平、治理水平、伙伴水平、范圍和基礎架構水平,以及技巧水平。左美云等(2005)提出一個信息化成熟度模型(IMM),分為五級:技術支撐級、資源集成級、管理優化級、戰略支持級和持續改善級,并給出每級的關鍵狀態。孫璐等(2007)根據醫藥企業的具體情況,提出醫藥企業信息化成熟度評價指標體系,一級指標包括信息化基礎、信息化技術、信息化管理、信息化組織和信息化環境。汪小梅,袁薇(2007)結合SW-CMM和技術-信息卓越度模型,提出企業信息化成熟度模型(EIMM),從信息管理和信息技術應用兩個視角,將企業信息化水平的成熟度分為初始級、基本級、集成級、戰略級和優化級五個主要等級,并分析了成熟度模型主要等級的關鍵狀態。

對ERP成熟度研究的文獻不多。王惠芬(2003)借鑒軟件開發過程的能力成熟度模型,提出一個企業基于過程改進的ERP實施的能力成熟度模型,把企業ERP實施的能力成熟度用原始級、可重復級、已定義級、可管理級和優化級來區分。齊二石等(2004)提出ERP實施能力測度模型(ICEM),測度指標包括內部因素指標和外部因素指標兩大類。內部因素指標包括信息化基礎指標、資金支持能力指標、企業自身技術力量指標、企業當前管理水平指標、企業領導重視度指標和項目籌備情況指標;外部因素指標包括ERP廠商影響指標、咨詢顧問公司影響指標和實施三方組織方式指標。蘇選良(2006)從大系統和ERP應用鏈的角度規劃ERP應用的成熟度框架,將管理成熟度、實施成熟度、軟件成熟度、用戶成熟度和環境成熟度納入統一評價體系,覆蓋ERP應用全過程,由ERP、企業、實施服務構成的大系統,將單一的事后評價發展成定量與定性相結合,事前、事中和事后評價相結合的全過程、全方位評價體系。

由此可見,國內外專家對信息化和ERP成熟度模型的研究主要考慮兩個方面,一是成熟度分幾個級別或階段,二是用哪些指標或特征來描述各級別或階段的關鍵狀態。級別或階段多為三一六級或段,指標或特征多從用戶或人、管理、環境或資源,以及技術四個視角考慮。模型多為階段型模型,雷達型模型較少。

2 中小制造企業特征

中小企業是一個與大企業相對的概念,由于經濟發展情況不同,世界各國對中小企業的具體確認標準和辦法也不同,并隨著時間的變化,標準也在不斷變化。中國目前中小企業標準是2003年以經貿委為首的中國四部委發布的《中小企業標準暫行規定》,其中分行業對中小企業進行了規定,在工業領域內,中小型企業標準為:職工人數兩千人以下,或銷售額三億元人民幣以下,或資產總額為四億元以下。其中,中型企業須同時滿足職工人數三百人及以上,銷售額三千萬元及以上,資產總額四千萬元及以上,其余為小型企業。

Huin、Luong和Abhary(2002)以問卷調查的形式,從東南亞眾多的制造業企業中選出三十家典型中小企業作為實證研究對象,并且對這三十家中小企業進行分析,總結出中小企業具有以下特點:企業組織結構層次簡單;首席執行官(CEO)直接參與運行操作層工作;各部門之間職責模糊,沒有清晰的界線;具有特殊的生產運作模式,相當大部分的中小企業都作為大型企業的輔助性制造商;實際生產與計劃預測的偏離較大;訂單的多變,要求快速應對;要求最短的生產時間;企業員工流動率高;由于客戶特殊的要求,生產的產品經常被要求達到某種特殊的標準。王乃靜等(2004)分析了中國中小企業的特點,提出其優勢有:具有旺盛的企業精神;決策迅速,應變力強;組織結構扁平化,商品生命周期短,決策流程也短;生產模式多樣少量,生產線具有可調性;劣勢有:缺乏科學管理;缺乏規模經濟;資金、技術和人力不足;重視短期利益,缺乏長期規劃;配銷通路長,易受中間商剝削。李娜(2007)認為中國的中小企業與大型企業相比,資金少,人才缺,信息封閉,管理落后;而與國外發達國家專業化分工較細的中小企業相比,我國中小企業在生產領域的專業化協作程度差,辦公效率低,市場信息不夠靈通,應變能力差,管理幅度與難度很大。

綜上所述,中小制造企業特征在人員方面表現為高層管理者集權,直接參與運行操作工作,人才不足,員工高流動性;在管理方面表現為組織結構扁平化,決策迅速,應變力強,但缺乏長期規劃,注重短期利益,缺乏科學管理,部門間職責模糊,管理難度大;在環境與資源方面,受大企業的制約,業務多變,生產難以計劃預測,有特殊要求,資金少,信息不夠靈通;在技術方面表現為技術落后,力量薄弱。

3 中小制造企業ERP實施應用的關鍵成功因素

Marsh(2000)通過對澳大利亞寬時蘭地區中小企業實施ERP的九個案例進行研究,指出成功的因素包括:組織跨學科的實施團隊,同樣規模IT或組織變革項目實施的經歷,對ERP實施關鍵問題的深入理解;失敗的因素包括:自上而下的或顧問驅動的實施,IT部門驅動的實施,或者ERP的實施僅當成為一種提高效率的技術去解決一些操作層的問題,而不是作為一種戰略上的投資。代偉光,劉燁(2005)認為:中小企業實施ERP的關鍵成功因素是轉變管理思想,謹慎地進行業務流程重組,分步驟分批次有計劃地實施ERP,與企業的發展相結合,確保數據的準確性,重視教育和培訓。劉寶劍,吳春旭(2006)認為:把企業ERP系統的標準化內在要求和中小企業所面臨的動態性不確定性等特點相結合,從而實現標準化和個性化的協調統一是中小企業ERP實施成敗的關鍵。韋焱艷(2006)認為:在中小企業中成功實施ERP的關鍵因素是科學合理的實施規劃,管理層支持與全體員工參與,加強全方位的培訓工作,業務流程重組。陳學軍(2007)認為:重視人員培訓、加強基礎設施建設和加強基礎數據建設是中小企業ERP實施的關鍵因素。

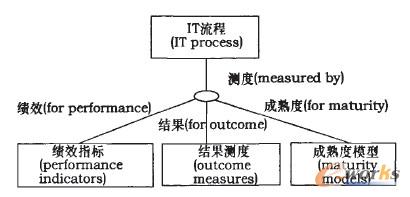

為了掌握中小制造企業ERP實施應用的成功因素,筆者運用問卷調研的方法進行研究,首先依據前述文獻和筆者的初步調研,擬定了中小企業實施應用ERP主要涉及到的四類關鍵因素,一是人的因素(定義為A類),包括頂層管理者的支持(A1)、項目經理的能力(A2)、中層部門經理的支持(A3)、項目組的工作能力(A4)、員工的素質(A5)、員工對信息化(ERP)的認識(A6);二是內部管理與環境的因素(B類),包括基礎數據的完整性(B1)、業務流程的規范性(B2)、人員與資產的流動性(B3)、家族管理模式(B4)、項目資金支持(B5)、企業文化(B6)、企業所處的發展階段(B7);三是外部環境因素(C類),包括大客戶或競爭者的影響(C1)、國家政策的影響(C2);四是技術支持因素(D類),包括軟件供應商的支持(D1)、第三方咨詢機構的支持(D2)。其次筆者走訪了三家從事中小制造企業ERP實施的軟件公司,十家中小制造企業。與軟件公司的經理或實施顧問,中小企業的總經理、信息部或管理部或辦公室或財務部經理,以及員工進行了半結構化訪談,主要討論中小制造企業實施應用ERP的成功因素和中小企業應用ERP的成熟度或應用狀況。最后邀請十五位資深經理或實施顧問,其中四位來自軟件公司,十一位來自中小制造企業,用李克特七級量表對筆者擬定的成功因素進行打分,各個因素重要性均值如表1所示。

表l 各因素的重要性均值

由表1可知,均值在5分以上的因素有頂層管理者的支持A1、項目組的工作能力A2、基礎數據的完整性B1、業務流程的規范性B2、項目經理的能力A2、軟件供應商的支持D1、中層部門經理的支持A3、企業文化B6,共八個因素,說明這些因素相對比較重要。

4 中小制造企業ERP應用的分階段成熟度模型

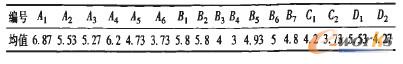

大多數的成熟度評價是一種事后的評價,但也有一些成熟度評價已覆蓋到了全過程,如信息及相關技術控制目標的成熟度模型(Control Objectives for Informarionand related Technology,COBIT)是目前國際上公認的安全與信息技術管理和控制的標準。該標準由IT治理協會(IT Govemance Institute,ITGI)開發和推廣。COBIT對信息技術(IT)流程給出的測度包括:績效指標(performance indicators),結果測度(outcomemeasures),成熟度模型(maturity models),如圖1所示。COBIT對IT過程的四個域:規劃與組織(plan&organize)域、獲得與實施(acquire&implement)域、交付與支持(dehver&support)域、監控與衡量(monitor&evaluate)域,以及三十四個高層控制目標提供了成熟度模型。

圖1 COBff對IT流程給出的測度

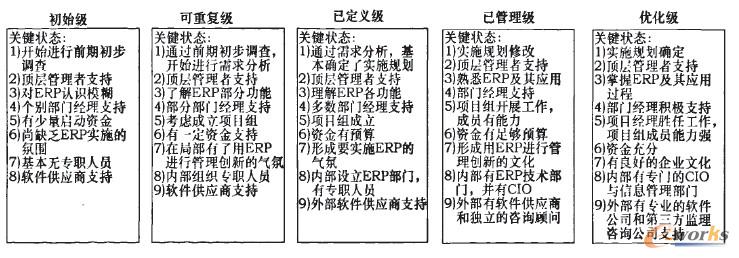

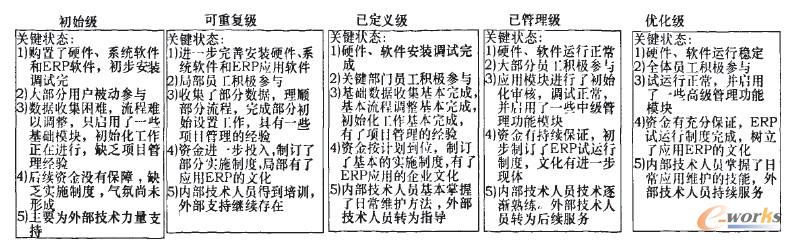

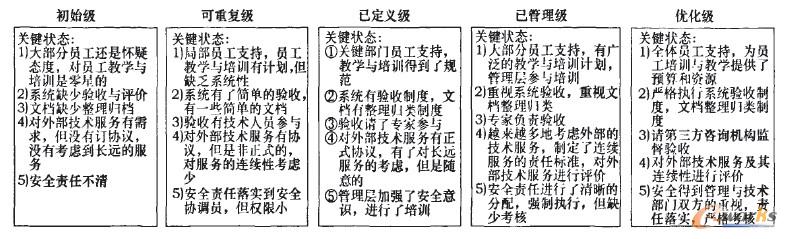

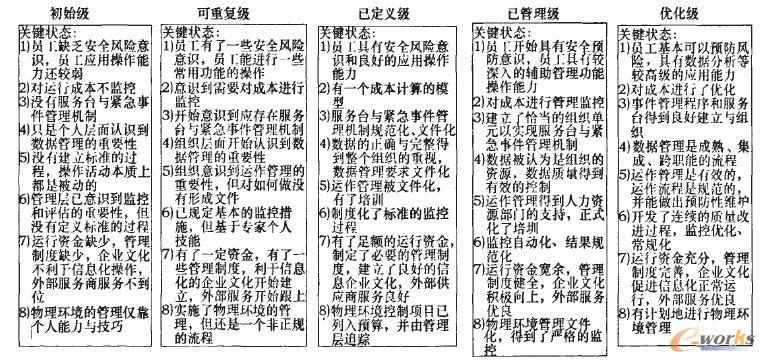

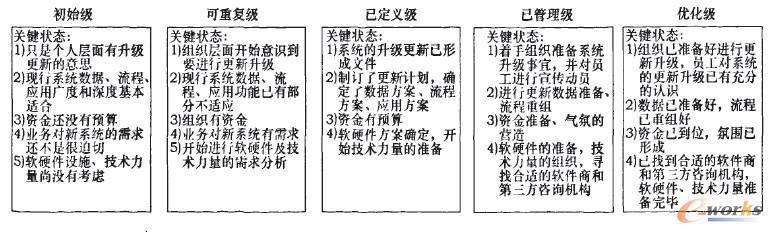

蘇選良(2006)也提到把ERP成熟度評價發展成事前、事中和事后相結合的評價。鑒于企業ERP應用有一個較長的過程,且有明顯的階段性,在不同階段又有明確的關鍵領域,因此,借鑒項目生命周期理論和COBIT標準,提出一個中小制造企業ERP應用的分階段成熟度模型。首先把ERP的應用分為五個階段:規劃階段,主要是前期的分析、規劃設計和可行性研究階段,其成熟度模型如圖2所示;實施階段,主要是硬件的購置、安裝調試,軟件的開發或購買、安裝調試、初始化階段,其成熟度模型如圖3所示;交付階段,主要指系統的交付、試運行和驗收階段,其成熟度模型如圖4所示;運行階段,主要指正式運行和維護階段,其成熟度模型如圖5所示;更新準備階段,主要指運行一定時間后,系統需升級更新時的準備階段,其成熟度模型如圖6所示。然后在每個階段設置成熟度等級和關鍵狀態,對每階段的成熟度進行評價。

圖2 規劃階段的成熟度模型

圖3 實施階段的成熟度模型

圖4 交付階段的成熟度模型

圖5 運行階段的成熟度模型

圖6更新準備階段的成熟度模型

成熟度評價另一個重要的方面是評價的指標,從前文對信息化和ERP成熟度模型的綜述,以及對中小制造企業特征和ERP應用關鍵因素的分析,本成熟度模型從ERP用戶、ERP管理、ERP環境和ERP技術四個指標進行評價。ERP用戶指標主要考慮用戶對ERP的認識與支持度、用戶的信息素養和應用ERP的能力等;ERP管理指標主要考慮ERP數據與業務流程的規范程度、ERP應用的廣度和深度等;ERP環境指標主要考慮資金的投入度、信息化制度的完善程度、企業文化,以及受外部環境的影響程度(如業務的變化度)等;ERP技術指標主要考慮ERP硬件、軟件的適應程度和安全性,內部技術力量與外部技術力量的支持程度等。在不同的階段各指標的重要度應該是不一樣的,特別對二級指標而言,有些階段重要度可為零。

5 結語

中小制造企業ERP應用成熟度模型是針對中小制造企業特征和中小制造企業實施應用ERP的成功因素而提出的,分五個階段五個級別,有利于中小制造企業在不同階段評定自己所處的級別,并向高一級別改進。模型是在文獻研究的基礎上,結合調研與訪談建立的,目前只是一個定性模型,缺乏定量指標,進一步研究的方向是給出一些定量指標進行更準確的評定,并進一步細分行業模型進行研究。

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/

本文標題:中小制造企業ERP應用成熟度模型研究