一旦提到把自己做成“大客戶”,人們的第一反應經常是,我們公司的規模不夠大,咋能夠做成大客戶呢?這里要說的是,你永遠也不會大到足夠大,就跟你永遠也不會有錢到“有錢”的地步;你要做你能控制的,即集中采購額,整合供應商,把有限的錢花在有限的供應商,即增長型伙伴上,把自己逐漸做成一個相對的大客戶,增加自己的話語權。

這道理好懂,那為什么那么多的企業沒法集中采購額,整合供應商呢?根本原因是供應商的選擇和管理能力不夠,要么沒法選擇到合適的供應商,要么選到了但管不好。但不管怎么樣,結果都一樣:現有的供應商解決不了問題,不管是質量、交期還是成本,最后就不得不導入更多的供應商。于是,企業就陷入一直在找新供應商的怪圈:老供應商不行,就找新供應商;新供應商行,但一旦成了老供應商,就又不行了,于是就再找新的供應商。

不過想想看,每個新供應商,之所以能夠成為我們的供應商,都是因為其在價格、交付和質量等方面,承諾給我們老供應商做不到的。不過親密的朋友關系沒維持多久,新供應商一旦成了老供應商,就又做不到了,雙方很快就成了敵人,采購方又在找新供應商的路上。就這樣,供應商的數量一直在增長,采購額越來越分散,企業對供應商的管控力度越來越差,供應鏈的響應能力也越來越差。

這里的根本問題有兩個:其一,選擇時沒選好。比如新供應商以更優惠的價格為誘餌,以欺騙性的手段虧本進場,希望以后做更多的生意連本帶利賺回來;但進來后發現沒有更多的生意,也賺不到更多的錢,于是就開始破罐子破摔。這是個選擇問題--我們就根本不應該選這樣的供應商進來。其二,選擇對了,但有選擇、沒管理,后續管理跟不上,供應商績效就一日不如一日,時間長了,就變得更老供應商無異。這就跟你考上了大學,刀槍入庫,馬放南山,把那些書都給燒了,過三個月再讓你考大學,還能考得上?時間越長,越考不上。這是個管理問題。

圖1 新供應商做得到,變成老供應商后就做不到,反映了供應商選擇和管理能力

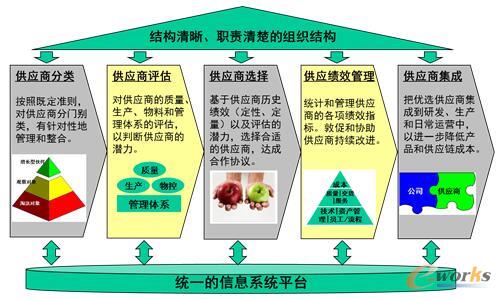

那根本的解決方案呢,就是從組織、流程和系統出發,全面提高供應商的選擇和管理能力,如圖2所示。也就是說,在組織層面,增強關鍵崗位,比如戰略尋源,建立以“大采購”為核心的供應商管理組織,協調技術與質量,形成跨職能合力來選擇和管理供應商。在流程層面,推動品類管理,評估供應商的整體能力,選擇合適的供應商,只跟數量有限的優質供應商做生意,把供應商的"口子"收起來;接下來要管好供應商績效,讓供應商能夠滿足內部客戶的正當訴求,并把關鍵供應商跟公司集成起來,早期納入新產品開發,把成本設計下來,這樣內部客戶就沒有必要把供應商的“口子”打開,找更多的供應商進來。在系統層面,構建公司范圍的ERP系統和電子商務,以固化流程、支持組織的決策,并提供反饋數據,監控組織和流程的正常運作。

圖2 結構清晰、職責清楚、流程嚴謹的供應商管理體系

先說組織。如果你到一個企業,問那些職能跟供應商打交道?大家首先想到的是采購,因為供應商是采購的供應商。當然你沒法忽視研發和質量,因為他們在技術、品質方面把關,在選擇和管理供應商上發揮關鍵作用。也就是說,這三兄弟一起在選擇和管理供應商。那他們三個的利益訴求是否相同?答案當然是否定的。比如采購認為供應商能夠給5個點的年度降價,但是不愿給,就威脅供應商,說以后的業務就不麻煩您啦,也就是說,想淘汰供應商;研發做好了產品設計,要趕著打樣驗證,新產品上市,一個email就發給老供應商,因為老供應商熟門熟路,做得自然快;質量在一邊看著,一邊盤算,你們兩個胳膊粗、拳頭大的職能掰手腕,可不要指望犧牲我的質量目標。

三兄弟的利益訴求不同,就給供應商可乘之機,各個擊破。要知道,有些供應商難管理,一方面是他們本身胳膊粗、拳頭大,是那種有能力,但也有脾氣的戰略供應商;另一方面,更重要的是,采購、研發和質量沒法達成共識,形成合力。形不成合力,就形不成供應商戰略;沒有戰略,注定短期利益會損害長期利益,局部利益會損壞全局利益,結果是供應商管理一盤散沙,直接決定供應商選不好、管不好。

那誰來協調三大職能,形成合力?采購。原因呢,還是一句話:供應商是采購的供應商。這時候你就會考慮,如果你的采購人員平均工作年限只有兩年零一點點,他們有沒有能力站在研發、質量的面前侃侃而談,就供應商的選擇與管理達成共識?被工程師們打翻,那可是分分秒秒的事。這就是一個百億級企業的現狀:這個山東企業10年間就做到100億的規模,其中采購額是40億,但采購團隊非常年輕,七十幾個采購員,平均工齡2年多一點點,自然擺不平南車、北車(后來合并為中車)這樣的戰略供應商。跟他們的董事長說,這就是為什么你們砍價砍不來價,催貨催不來貨,質量問題供應商也有一搭沒一搭不給解決。

董事長是個40歲還不到的年輕人,一下子就聽懂了,轉身給他的采購總經理說,再雇10位采購經理來。十位采購經理,在山東四五線城市,每年的成本大概也就三四百萬元,但他們從那40億的采購額中擠出一滴水,就能為公司省下多少錢,還不提供應商的質量、交期、服務等難以量化的改進。這就是組織措施的力量:供應商關系就如客戶關系,非常復雜,要求有資質的人員來管理。

講完了圖中最上面的組織,我們再說最下面的系統。系統指的就是信息系統。前面已經連篇累牘地講過,沒有基本的信息系統,我們連供應商的按時交貨率都沒法統計。供應商相關的每一件事,都離不開信息系統的支持,這里就不予細講。

最后我們談一下中間的流程。這個五步流程看上去復雜,其實就做兩件事:前三步是把供應商選好,后兩步是把供應商管好。選好、管好了,自然就不需要過多的供應商,采購額自然會集中,企業自然能夠驅動供應商快速響應。

供應商分類是選擇、管理流程的第一步。說是分類,其實是分類、分級兩個概念。分類是分門別類,比如芯片和紙箱子是截然不同的兩個門類,管理策略也不相同。分級是針對同一個類別的供應商----不同類別是沒有可比性的,確定哪些是戰略供應商,哪些是優選供應商,那些是淘汰供應商,在管理方式上要區別對待。精細化管理是差異化管理,離開了差異化的一刀切不是科學管理,注定管不細、管不好。

供應商分類后,你會發現要么供應商太多,要么供應商太少----能干活的太少,不能干活的太多。這時候就的真正評估供應商的好壞,把差的供應商整合掉,把好的供應商吸納進來。這就是供應商評估,比如評估供應商的財務狀況、質量體系、生產管理體系等。當然,對于很多供應商來說,因為他們已經在跟我們做生意,那最直觀的就是評估其歷史績效,比如質量、交期、服務、價格等,這里不予細談。

評估的過程中,我們自然是在做選擇的工作,這就是供應商選擇,即針對特定的門類,比如紙箱子、鈑金件或半導體芯片,選擇合適的供應商做生意,確保以后的新生意都給這些供應商,逐漸把自己做成這些供應商的大客戶。對于企業來說,供應商選擇是個非常重要的決策。其實對于一個企業來說,重要的決策沒有多少,比如開發什么樣的新產品,選擇什么樣的客戶,找什么樣的人來干活,再就是跟什么樣的供應商做生意。供應商選擇的結果是合格供應商清單,即把供應商的口子收起來了。這對整合供應商、集中采購額來說至關重要。供應商的口子能否收住,也是一個企業供應商選擇和管理能力的核心體現。

供應商的口子收起來了,內部客戶,比如研發,喜歡不喜歡?他們喜歡,是因為這簡化了他們選擇時的困難,比如以前紙箱子供應商一大堆,要在35個里面選一個,現在在5個里面選一個;他們不喜歡,因為這限制了他們的選擇余地,尤其是口子里的供應商沒法滿足他們的合理、正當需求時,他們就想方設法把口子打開,選擇第六、第七、第八個供應商進來。供應商的口子打開了,采購怎么辦?涼拌(辦):每個采購都知道,跟工程師斗,被拍死那可是大概率事件,尤其是自己的供應商沒法滿足工程師的合理訴求時。

那怎么辦?采購唯一能做的就是管好供應商績效,確保口子里的供應商能夠滿足研發等內部客戶的正當需求,這樣內部客戶就沒有理由去打開口子。這就是供應商績效管理,比如成本、交付、質量、服務、技術等一系列績效指標。這些年我們訪問過成百企業,發現有供應商績效管理,供應商的績效不一定好;但沒有供應商績效管理,供應商績效注定不好。用西方管理常用的一句話,就是你統計什么,就得到什么;你想得到什么,就統計什么,說的都是績效管理的重要性。而要做好績效管理,我們必須要有基本的信息系統,這點不用贅述。

供應商管理流程的最后一步是供應商集成,這是把關鍵的供應商跟我們集成起來,在研發階段合作設計,優化設計來增加可制造性、降低成本;在量產階段建立供應商管理的庫存(VMI),降低供應鏈的整體庫存,并且提高交付績效;在交易流程上采用電子商務,降低雙方的交易成本。供應商集成是供應商管理的最高形式,是提高供應鏈的響應速度、降低供應鏈成本的關鍵舉措。

組織、流程和系統措施到位了,企業的供應商選擇與管理能力自然會提高;供應商選好了、管好了,供應商的數量自然就下降,采購額就集中,規模效益自然增加。更為關鍵的是,我們把自己做成了供應商的大客戶,能夠更加有效地驅動供應商快速響應,彌補計劃的先天不足。

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/

本文標題:把自己做成大客戶,驅動供應商快速響應