證券行業為了保障其業務的高可用性,數據中心服務器接入大量采用了服務器網卡(team)技術。Team技術不完全屬于網絡系統,也不完全屬于主機系統負責,而是介于兩者的中間地帶,因此極易出現問題。最常見的錯誤就是服務器端選擇了交換機相關的team模式,但交換機端網絡人員卻沒有做任何設置。在一定條件觸發下,會引起交換機報主機物理地址flapping錯誤,繼而導致整個交換機CPU利用率居高不下。

本文通過對兩種常見服務器網卡的team技術原理的探討,分析了各種team模式的實現方式和配置方式。IT系統運維人員熟練掌握這些知識和技巧后,可根據自身系統的需要,選擇合適的team模式,有效避免后期的運行風險。

證券行業因其自身業務特點,可用性要求極高。為保證業務系統可用性和連續性,從網絡層面講,整個通道的網絡設備和通信線路,全部是冗余設計:既從客戶機到服務器之間的網絡通道,任一物理設備宕機,或任一通信線路中斷,都不會影響到證券業務的連續。 然而,服務器和客戶機,特別是服務器單線路接入網絡時,存在以下單點故障:

1.接入物理設備(通常是交換機)宕機;

2.接入設備的網口損壞;

3.使用的網線損壞;

4.服務器/客戶機的網卡故障。

解決這種單點故障只能使用服務器網卡組(team)技術。本質上說,網卡team技術是將同一主機上的兩塊或兩塊以上的網卡,通過軟件控制,虛擬出一個邏輯網卡。實際工作時多塊網卡可以是一主一備模式,或者是雙活模式。這種技術的初衷是為了解決服務器的帶寬瓶頸,隨著近年來千兆和萬兆級的服務器網卡的出現,服務器帶寬瓶頸得以緩解。因而現在實施服務器網卡組,主要是為服務器網絡接入提供冗余,提高服務器可用性。

這種技術的出現很好地解決了證券行業數據中心服務器接入的單點故障問題,因此在行業內被大量使用。目前市場上流行的可以實施網卡組技術的網卡有intel和br

OAdcom服務器網卡,本文也將重點介紹intel和broadcom服務器網卡組技術。

一、服務器網卡組工作原理

服務器網卡組主要實現兩個功能:服務器接入的帶寬擴展(負載均衡)和網絡接入冗余,因此,它只涉及服務器接入的本地局域網。由于服務器一般只是直接接入交換機,因此涉及到的設備往往也只有服務器和交換機。網卡組的實現可以只在服務器一端實現,也可以在服務器、交換機兩端都實現。前者的實現方式稱為交換機無關方式(switch independent),后者稱為交換機相關方式(switch dependent)。

(一)基礎知識

網卡組是在局域網上實現的,其中涉及到的網絡概念有物理地址、網絡地址和ARP協議。

IT運維護人員要想深入了解網卡組技術,首先要學習熟悉這些相關知識。

1、物理地址

我們知道,和廣域網不同,局域網的網絡傳輸介質,一般都是共享的。依據工作站使用網絡傳輸介質的控制方式不同,局域網分為以太網、令牌環和FDDI等幾種。任何一種局域網,都要使用自己的編址方式,對網絡節點分配一個唯一地址,用以標識網絡節點。這個地址就是物理地址。對應地,物理地址有以太網物理地址、令牌環網物理地址和FDDI網等物理地址。就以太網來說,網絡節點的物理地址是全球唯一的。

不同技術的局域網,由不同的網卡實現。例如,平時我們使用的大多是以太網卡。如果要組建FDDI 網,則要使用FDDI網卡。適用不同網絡類型的網卡上,已經固化了它的物理地址。同樣,不同技術的局域網,也必須由不同的網絡交換機組成。

數據在以太網上傳輸,必須遵循以太網協議,即要使用以太網的數據幀格式。發送一幀數據前,網卡驅動首先構造一個合法的以太網數據幀,這個幀中包含自身的物理地址和目標節點的物理地址。因此,任何通信行為發生前,必須知道目標節點的物理地址。

2、網絡地址

如果通信僅僅發生在局域網內,那么,使用物理地址就已經足夠。當出現網絡互聯時,即不同的局域網之間要進行通信,特別是,令牌環網與以太網之間要進行通信,該使用誰的地址呢?

IP協議和IPX協議是一種網絡互聯協議,它的主要作用就是屏蔽下層不同的網絡技術細節。例如對于地址,不管具體的局域網是采用何種地址,網絡互聯協議另起爐灶,使用自己的定義的地址進行通信,這種地址稱為網絡地址。多個局域網(可以是以太網或FDDI或其他)可以使用網絡互聯協議(IP或IPX或其他)互聯為一個更大的網絡,這個網絡也稱為網間網。絡地址是整個網間網有效的,應用程序傳輸數據時使用網絡地址。網絡層協議根據目標網絡地址,決定數據包是否需要轉發給三層設備。

無論使用何種網絡互聯協議,數據包最終的傳輸,還是要交給底層的物理網絡來完成。而底層的物理網絡傳輸數據必須使用自己的數據幀格式,因此,要想完成數據的實際傳輸,需要將網絡地址轉換為具體的物理地址。

3、ARP

ARP協議的作用,就是在知道網絡節點IP地址的情況下,得到節點的物理地址。平時,每個節點維護稱為ARP緩存的表,表中有具體的IP地址與其物理地址的對應關系。一個ARP解析的過程具體細節為:

(1)當一個節點需要知道某個已知IP地址的節點物理地址時,首先查詢本地ARP緩存,如有直接使用;如無,則發送一個網內廣播包,稱為ARP請求包,其中包含目標節點的IP地址。

(2)網內所有節點都收到了該廣播包。所有接收到該請求包的節點,都會查找本地ARP緩存是否有發送節點的ARP條目,如無則根據該請求包的源物理地址,構造一個ARP條目保存,以避免將來需要和該節點通信時,再做額外的ARP解析。因為ARP請求包中包含有目標節點的IP地址,因此接收節點還要判斷對方是不是解析本節點的物理地址。如果是,則向發送節點發送一個稱為ARP應答的數據包(非廣播包),告知本節點的物理地址。 ARP緩存條目如果在一定的時間沒有使用,則會被從表中清除,以節省存貯空間。

4、特殊ARP(Gratuitous ARP,也有翻譯為免費ARP)

一般地,節點在需要和某個節點通信時,需要知道對方的物理地址,而本地ARP緩存中又沒有對應的ARP條目時,才廣播一個ARP請求包,解析目標節點的物理地址。

特殊ARP也是一個ARP請求包,但它解析的是卻自己的物理地址,即目標節點的IP地址是自身的IP地址。而且是在特定時間發出的,比如某個節點網卡剛接入網絡時。

難道節點不知道自己的物理地址嗎?原來,特殊ARP并不是用來解析某個節點的IP地址,它有兩個作用:

(1)自己是新來的,主動向網內廣播自己的IP地址和對應的MAC地址,以避免過多的ARP請求包;

(2)檢測網內是否有其他節點使用和自己一樣的IP地址。如果收到了一個ARP應答,則說明網內已有節點在使用和自己相同的IP地址。

需要明確的是,在以太網內,某臺主機要發送一個數據包,這個數據包實際上發送給了哪臺主機(或網卡),和目標IP地址無關,而是和ARP緩存內的IP地址對應的物理地址有關。ARP病毒大行其道,實際上就是通過在網絡內發送一些欺騙性的ARP包,是的被欺騙主機ARP緩存信息錯誤,達到擾亂正常通信的目的。

5、HUB和交換機

這兩者都屬于局域網設備,從OSI七層互聯模型上看,HUB是物理層設備,交換機是數據鏈路層設備。

HUB可以等效為一段物理網線。例如,用HUB連接的兩臺主機,和用一根交叉雙絞線直接連接的兩臺主機,沒任何區別。

交換機相對復雜一些。它的工作原理是,在內存中維護一張表,表中記錄的交換機每個端口接了哪些主機,即端口與主機物理地址的映射表。一個交換機端口可以通過HUB或其他交換機接多臺主機,因此端口和主機物理地址的映射是一對多的關系。這個表稱為地址轉發表,轉發數據幀時,根據目的地址,查轉發表后,決定將數據幀發送到哪個交換機端口。如表中未查到,則將數據幀發送到所有交換機端口。

這個表是如何形成的呢?在交換機剛初始化時,這張表是空的,進入交換機的數據幀,被發送到所有端口。但只要有數據幀進入交換機,則根據數據幀的源地址和進入的交換機端口,得到主機物理地址和交換機端口之間的關系。

即,交換機通過檢查進入數據幀的源物理地址,逐步構造地址轉發表;根據數據幀的目的物理地址和轉發表內容,決定將數據幀發到哪個端口。

需要注意的是,交換機地址轉發表不是固定的,而是隨時根據實際情況動態修改的。

(二)網卡組技術架構

網卡組技術的實質是對多個物理網絡接口進行統一管理,將多個物理接口虛擬成一個邏輯網絡接口。具體到服務器網卡上,可以看作將多塊網卡虛擬為一塊邏輯網卡。從屬性上看,虛擬邏輯網卡和物理網卡無任何不同,也有自己的物理地址和網絡地址。

服務器使用邏輯網卡與外部的主機通信。外部主機只能看到服務器的邏輯網卡,至于服務器具體的物理網卡個數、物理地址等細節,外部主機是不清楚的。

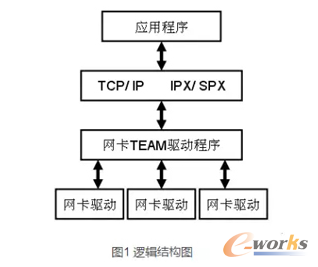

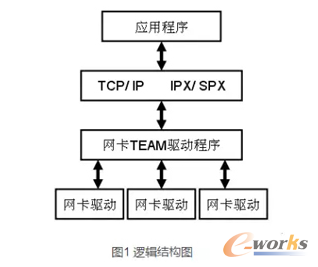

網卡組邏輯結構如圖1所示。

無論是intel還是broadcom,一般都是在原有網卡驅動程序基礎上,增加一個網卡組驅動程序,由該驅動程序完成網卡組功能。

網絡協議直接訪問網卡組驅動程序,網卡組驅動程序負責完成負載均衡等功能。一般地,網卡組驅動負責對組成網卡組的各個物理網卡進行管理,例如,活動探測,流量探測等,并根據實際情況,實現負載均衡和網卡容錯功能。

1、交換機無關方式

交換機無關方式網卡組技術,功能在服務器端實現,而對于交換機端是完全透明的,即交換機按正常的轉發功能轉發數據包,毋需做其他特殊配置。

Broadcom的Smart Load Balancing(智能負載均衡,SLB),intel的Adapter Fault Tolerance(網卡容錯,AFT),Switch Fault Tolerance(交換機容錯,SFT )和Adaptive Load Balancing (自適應負載均衡,ALB),這幾種網卡組技術,都是交換機無關的。

(1)SLB

SLB是Braodcom網卡實現的一種網卡組方式,其中又有負載均衡+容錯和容錯兩種方式。后者只有容錯方式而不具備負載均衡功能,配置時可以根據需要選擇需要的組模式。

負載均衡分為發送數據均衡和接收數據均衡技術。

對于發送數據負載均衡,是由服務器網卡組驅動程序完成的。負載均衡不是基于單個數據包的,而是基于“應用流”的。目的IP地址、目的端口號等信息,定義了一個“應用流”。基于“應用流”的負載均衡可以避免同一應用的數據包通過不同物理網卡傳輸時出現的亂序問題。

服務器維護一張和負載均衡信息有關的“哈希表”(如果你不清楚什么是哈希表,只需知道它是一種保存數據的數據結構,數據在其中的存貯位置,是通過一個被稱為“哈希函數”的公式計算出來的。這種數據結構的最大優點就是查找數據效率十分高)。表中記錄了每個“流”應該從哪個物理網卡發送出去。

網卡組形成的邏輯網卡的物理地址,是從組中所有物理網卡中的一個的物理地址。每塊物理網卡,發送數據時都必須使用自己的物理地址。這樣,交換機看到的是不同的交換機端口,連接了不同的主機(網卡)。當服務器接收到一個解析自己物理地址的ARP請求包時,回應的物理地址邏輯網卡的物理地址,也就是組中某塊網卡的物理地址。

接收數據均衡,是通過ARP應答實現的。剛開始時,服務器以邏輯網卡的物理地址應答ARP請求,這樣,所有的接收數據,均從組中的某一塊網卡中流入。當需要做負載均衡時,服務器會根據來自不同客戶端的ARP請求,回應以組中不同網卡的物理地址,以此實現流入數據在不同網卡上的均衡分布。和發送數據負載均衡一樣,系統同樣建立、維護一個接收數據均衡信息哈希表。

一個特殊的情況是,當服務器發送一個ARP請求時,所有客戶端據此請求包更新自己的ARP緩存。如此,會影響到接收數據的均衡。因此,在服務器均衡接收流量過程中,不僅僅是回答ARP請求時調整應答的網卡物理地址,還要根據不同的流量分布,根據系統維護的哈希表信息,針對不同的客戶端,發送特殊ARP(Gratuitous ARP),主動進行調整。

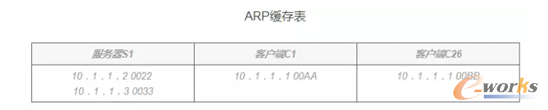

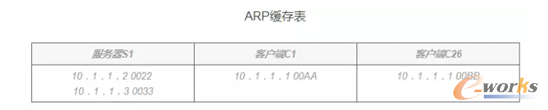

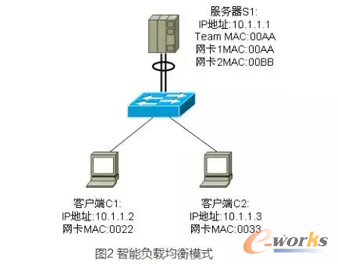

在圖2中,假定服務器S1有2塊網卡做了網卡組,如何實現對網絡內的2臺客戶端C1、C2做到發送和接收負載均衡呢?例如對客戶端C1的收發數據均通過網卡1,而對客戶端C2的收發數據均通過網卡2進行。

對于發送數據,服務器根據不同的“應用流”,將它們分布到組中的不同網卡上傳輸。而對于輸入數據,則通過控制ARP應答,最后在三臺主機上形成的ARP緩存如表一所示(簡單起見,用4位十六進制數字表示物理地址):

注意客戶端C1,C2解析到的服務器10.1.1.1的物理地址分別是00AA和00BB,是服務器網卡1和網卡2的地址,這樣,就實現了服務器接收不同客戶端的數據負載均衡

(2)AFT

AFT(Adapter Fault Tolerance,網卡容錯)是Intel網卡實現的一種網卡組方式,一個組中最多可以有8塊網卡。

組中的網卡有三種狀態:active(活動)、standby(備份)和disable(不可用)。初始化時,網卡組驅動程序根據網卡性能(例如速度,支持的雙工模式等),擇優挑選一塊網卡作為“活動”網卡,其余網卡被置為“備份”狀態。如果某塊網卡出現故障,則其狀態被設置為“不可用”。

正常情況下,組中“活動”網卡負責數據的收發工作,“活動”網卡的MAC地址作為服務器的對外物理地址。一旦檢測到“活動”網卡出現故障,則“備份”網卡開始作為“活動”網卡使用。

性能高的“活動”網卡可以設置為“優先級”高的網卡。“優先級”高的網卡在發生故障被替換后,一旦故障恢復,可以重新切換為“活動”網卡。

為減少應用中斷時間,“備份”網卡變為“活動”后,仍然使用原來的MAC地址。切換發生后,客戶端無須做任何動作。對交換機來說,相當于服務器從一個交換機端口換接到了另外一個端口。

(3)SFT

SFT(Switch Fault Tolerant,交換機容錯)是Intel網卡實現的另一種網卡組方式。這種模式只能支持2塊網卡,分別接不同的交換機,主要實現交換機容錯功能。

交換機容錯,是指當交換機出現斷電、宕機等故障時,保證服務器網絡接入不間斷的容錯技術。和AFT類似,兩塊網卡一塊工作在“活動”狀態,一塊工作在“備份”狀態。

因為要實現服務器接入交換機冗余,因此服務器必須要連接兩臺不同的交換機,且兩臺交換機之間要互聯。一般地,局域網交換機之間都采用冗余連接,為避免交換機環路,需要啟用STP協議。但服務器網卡連接的交換機端口,不要啟用STP。因為STP協議會延遲交換機端口工作狀態轉換時間,在組中網卡切換時延時過大,而導致某些對延時敏感的網絡應用中斷。

“備份”網卡變為“活動”后,仍然使用原來的MAC地址。切換發生后,客戶端無須做任何動作。對交換機來說,相當于服務器從一個交換機換接到了另外一個交換機。

(4)ALB

ALB(Adaptive Load Balancing,自適應負載均衡)是Intel網卡提供的一種網卡組方式,其實現原理和Braodcom網卡的SLB模式大同小異,這里不再贅述。

2、交換機相關模式

顧名思義,交換機相關模式既是交換機端與服務器端一起參與網卡組操作。此種模式Braodcom的有靜態中繼(Generic Trunking)和 Link Aggregation(動態鏈路聚合);Intel有靜態鏈路聚合(Static Link Aggregation,SLA)和動態鏈路聚合(Dynamic Link Aggregation,DLA)。

名字盡管不一樣,其實也就兩類:靜態和動態。它們之間唯一的區別就是組中的交換機端口(或網卡)是手工配置的還是自動配置。這些技術最早應用與交換機之間的鏈路聚合,例如,為擴展交換機之間的帶寬,常見的CISCO 快速以太網通道(FEC)、千兆以太網通道(GEC)等技術,如圖3所示。這些都需要在鏈路連接的兩端交換機上配置,后來CISCO開發了一種用于交換機端口自動聚合的協議PAgP,啟用了PAgP的端口可以與對端自行協商,自動聚合端口,動態管理參與聚合的端口。PAgP是CISCO私有協議,而LACP則是實現類似功能的標準協議,也就是IEEE802.3ad標準。

這類模式的網卡組技術實際上是用軟件將服務器端多塊網卡,模擬為一臺交換機的多個端口。在交換機看來,服務器就是一臺支持鏈路聚合協議的交換機。

(1)靜態鏈路聚合

靜態鏈路聚合是將交換機上的端口手工配置為一個聚合鏈路,例如FEC或GEC。

這種模式即實現出、入負載均衡,又可以實現網卡容錯。在交換機端,所有聚合端口被視為一個邏輯端口,出流量可以按預先配置的模式,均勻分布到各實際物理端口上。因此,交換機端負責服務器入流量的負載均衡;服務器端,仍然使用哈系表分布出流量的負載均衡。 所有網卡使用一個MAC地址,任何一塊物理網卡的損壞,除了分布在該網卡上的網絡連接會出現短暫中斷外,無其他影響。

(2)動態鏈路聚合

除了生成鏈路聚合的方式是自動進行外,其他同靜態鏈路聚合。另外,動態鏈路聚合是依靠協議進行鏈路聚合管理,因此和靜態鏈路聚合比較,會產生一定的資源開銷。

無論動態還是靜態鏈路聚合,交換機端所有參與聚合的端口,必須在同一交換機上,即,不能跨越交換機聚合鏈路。

二、網卡組配置實例

下面,我們將以intel的intel PRO 1000 PT 服務器網卡為例,配置服務器網卡組。

首先安裝隨卡提供的網卡驅動程序,如果沒有驅動,可以到intel的網站下載網卡的驅動程序,目前該網卡最新的驅動程序為PRO2KXP_v13_1_2.exe。

(一)安裝網卡驅動

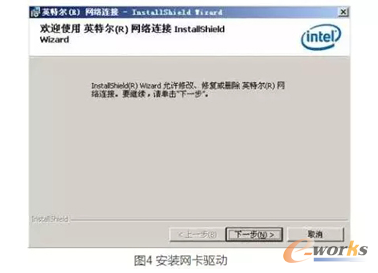

(1)直接雙擊驅動程序,執行解壓縮后,出現如圖4的畫面:

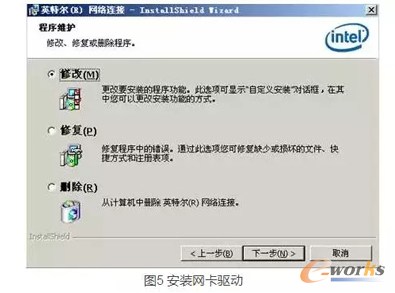

(2)點擊“下一步”后,出現如圖5所示畫面:

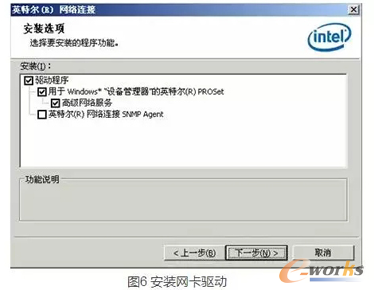

(3)點擊“下一步”后,出現如圖6所示畫面:

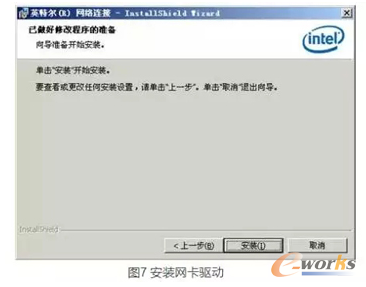

(4)如果想安裝SNMP代理,可以在圖中勾選對應的選項。不安裝的話,直接點擊“下一步”,進入如圖7所示畫面:

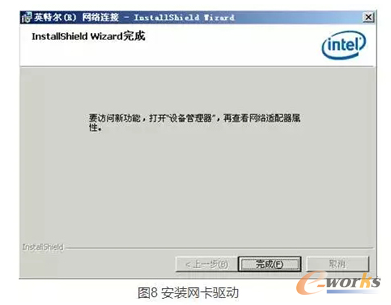

(5)點擊“安裝”,出現如圖8的畫面:

(6)點擊“完成”,系統自動完成相關配置。重新啟動機器后,網卡驅動安裝完畢。

(二)配置網卡組

網卡驅動安裝好后,可以配置網卡組了。

(1)右鍵點擊任何一塊網卡,進入如圖9所示的畫面:

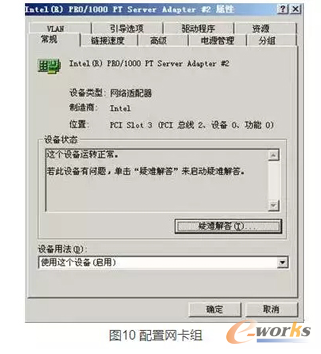

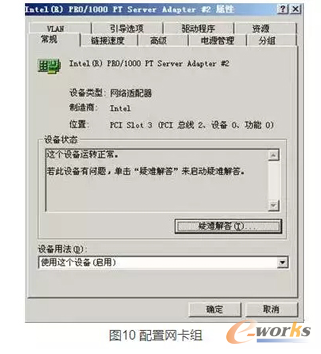

(2)點“配置”,出現如圖10所示畫面:

(3)點“分組”,出現如圖11所示畫面:

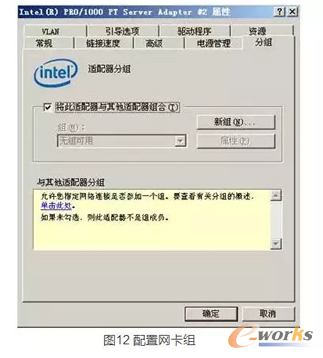

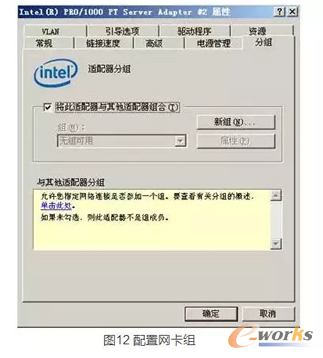

(4)勾選“將此適配器與其他適配器組合(T)”,然后點“新組”,出現如圖12所示畫面:

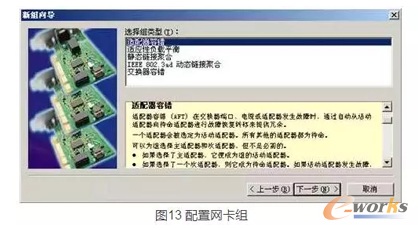

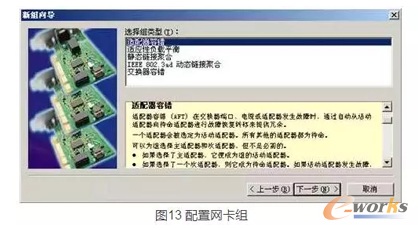

(5)點“下一步”,出現如圖13所示畫面:

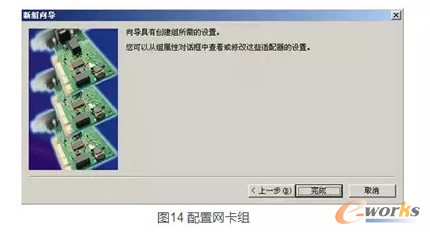

(6)選擇對應的分組類型后,點“下一步”,出現如圖14所示畫面:

(7)點擊“完成”,完成配置。

網卡組配置完成后,系統會自動生成一塊邏輯網卡。從功能上看,與其他物理網卡無任何區別。接下來,為邏輯網卡設置IP地址,子網掩碼和缺省網關等網絡參數后,組就可以正常工作了。

(三)管理網卡組

配置完網卡組后,可以通過對邏輯網卡的屬性設置,對網卡組進行管理。下面是一些管理界面。

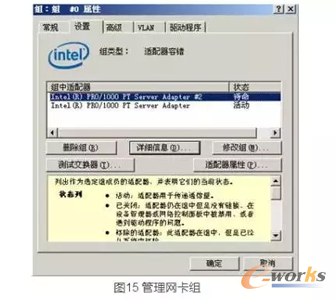

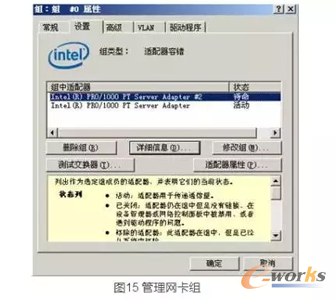

(1)在“屬性”對話框中,切換到“設置”頁面,可以看到如圖15所示畫面:

這里可以看到,網卡組類型(AFT,SFT等),組中網卡狀態和管理組有關的一些按鈕。

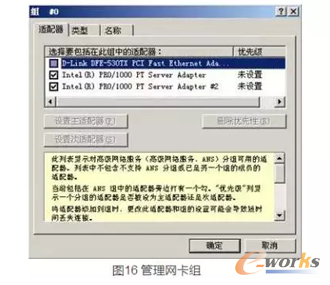

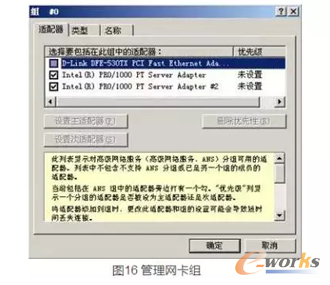

(2)點“修改組”,出現如圖16所示畫面:

在“適配器”頁,可以增加、刪除組中的網卡,設置組中網卡的優先級等。在“類型”頁,可以修改組的類型,如圖17所示。

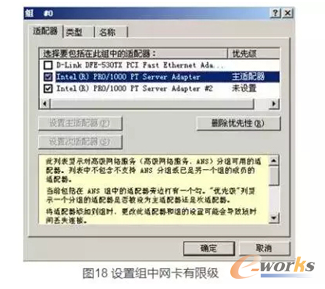

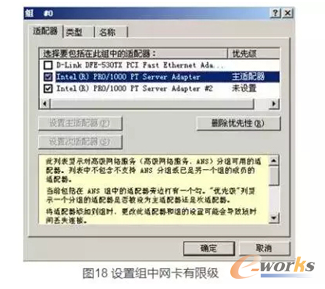

圖18所示為在AFT組模式中,將第一塊網卡設置為“主適配器”。當第一塊網卡出現故障,第二塊網卡變為活動后,如果第一塊網卡故障恢復,則第一塊網卡繼續成為活動網卡。

三、網卡組模式實際應用測試

交換機相關模式,實際上就是以前的交換機鏈路聚合技術,例如CISCO的FEC和GEC。交換機和服務器兩端通過手工配置和自動協商,把多個端口虛擬成一個邏輯接口。這種技術出現比較早,相對成熟,也容易理解。

交換機無關方式,是服務器端team驅動唱“獨角戲”,交換機端透明,那么,網卡組的功能又是如何具體實現的呢?

下面,我們對intel網卡實現的AFT、SFT和RLB三種交換機無關模式,通過檢查交換機中MAC轉發表,捕獲包等手段,揭示網卡組功能是如何實現的。

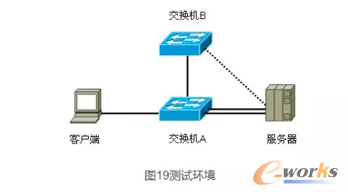

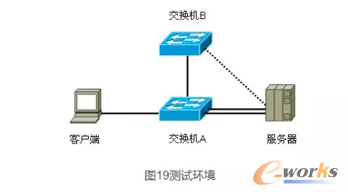

測試環境如圖19所示。

客戶端IP 10.1.1.19 MAC:be34

服務器IP(team) 10.1.13 .MAC1:8451, MAC2:853F

(一)SFT

將網卡組模式設置為SFT,檢查組信息,顯示為“適配器容錯”,MAC地址為:8451。

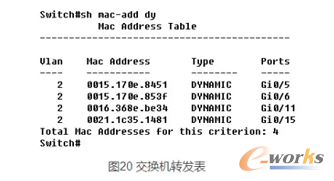

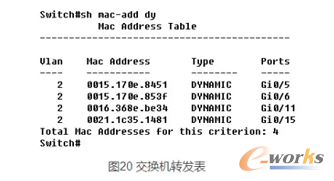

首先進行功能性測試。在客戶端不間斷ping服務器地址,此時,檢查交換機轉發表,輸出如圖20所示:

由輸出結果可見,交換機識別出兩塊網卡分別接在Gi0/5和Gi0/6兩個接口上。在客戶端上觀察ARP緩存,10.1.1.3 的MAC地址為8451。 斷開活動網卡連接的網線,觀察客戶端ping進程,丟失一個ping數據包,后續正常,如圖21所示。

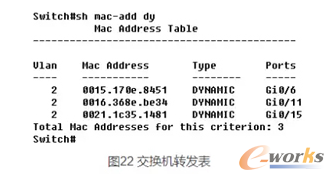

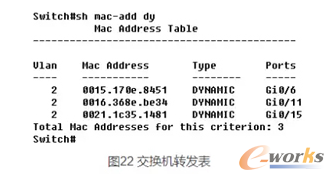

此時檢查交換機轉發表,輸出如圖22所示。

與圖20比較,可以看到,交換機接口Gi0/5(team主網卡接口)已經不可用,原來的備份網卡交換機接口Gi0/6,變成了原來team主網卡物理地址的接口,即,備網卡接管了team主網卡的物理地址。

這個“戲法”是如何完成的呢?圖23是通過協議分析軟件抓包得到的結果。

在第30個數據包之前,主網卡狀態是正常工作的。可以看到,主、備兩塊網卡是通過發送廣播包,表明自己的活動狀態。第30個數據包之后,主網卡網線被斷開,只剩下備網卡(MAC地址:853 f)還在不斷發送廣播包。經過大約30個數據包時間(這段時間導致一個ping包丟失),備網卡一直接收不到主網卡發送的廣播包,它斷定主網卡已經停止工作,因此,它發送了圖23中第58個包,這個包的源、目的物理地址都是8451,也就是自己發給自己。

交換機收到這個包后,根據源地址發現端口Gi0/6連接了終端8451,馬上修改了轉發表,后續所有ping包就可以正常轉發給服務器了。

這個過程在交換機看來,相當于服務器(10.1.1.3 ,MAC:8451)從交換機一個端口轉接到了另外一個端口。

SFT除了主、備網卡接不同的交換機外,其余和AFT行為基本一致。

當主網卡恢復后,除非設置了優先級,否則主網卡使用備網卡的MAC地址。即,活動網卡才能使用網卡組虛擬網卡的物理地址,不管這個物理地址具體屬于哪塊網卡。

(二)ALB

適應性負載均衡,服務器端負責發送數據的均衡,接收數據均衡主要依靠客戶機端映射不同網卡的物理地址完成。

ALB模式中,組中所有的網卡同時工作,它們使用各自的物理地址,但對應同一個IP地址。同時,通過控制ARP應答包,將來自不同的客戶端數據包分布在不同的網卡上。

當其中一塊網卡出現故障時,分布在該網卡上的ping數據流會丟失一個包,未分布在該網卡上的數據流則不會受到影響。

圖24-圖26所示是ALB模式中,當其中一塊網卡出現問題時,交換機中的轉發表變化和網卡組驅動做出的響應動作。

從圖中可以看出,8451和853F兩塊網卡位于同一交換機端口Gi0/6。

此時,物理地址為853F(Gi0/5)的網卡故障,另一塊網卡8541(Gi0/6)在探測不到它發出的廣播包,確認其失效后,同時發送兩個源、目的物理地址相同數據包(圖26中序號為170、171,174、175等),分別是失效網卡的物理地址和自身的的物理地址。交換機接到這些數據包后,根據源地址,很快會修改轉發表。

四、結束語

下面是一些關于網卡組技術的總結,可以幫助讀者更深刻地理解網卡組的實現技術。

1、網卡組技術是提高終端(不僅僅是服務器)接入網絡帶寬和可用性的一種技術。因此,它只涉及終端和網絡接入設備(交換機、HUB和路由器),參與的雙方必須直接連接,中間不能跨接其他設備。關于網卡組,目前都是各廠商自行實現,尚無統一的國際標準。

2、提高帶寬是通過多塊網卡的負載均衡手段,所有的交換機相關網卡組模式(靜態或動態)、ALB和RLB,都提供負載均衡模式。負載均衡參與者必須是同一局域網的設備,即,客戶端與服務器必須是同一IP網段,且處于同一廣播域。

3、負載均衡不是基于單個數據包的,而是基于客戶端或網絡應用的。也就是說,某個網絡應用的所有數據流,自始至終,只使用組中的某一特定網卡,除非該網卡故障而發生切換;另外,由于發送和接收數據均衡由不同的設備實現,因此同一網絡應用的收、發數據流可能會經過不同的網卡。

4、HUB屬于物理層設備,處于同一沖突域,不能增加接入帶寬;路由器屬于網絡層設備,HUB和路由器都不能象交換機那樣處理設備物理地址,因此,網卡組技術不能在HUB或路由器上實現。

5、無論AFT、SFT、ALB還是其他交換機無關網卡組技術,在交換機轉發表中,組中每塊網卡的物理地址都正常出現,需要調整時,由網卡組驅動程序控制網卡發送特定的數據包,改變交換機中的MAC表,以實現冗余互備。基于這個原理,雖然intel網卡支持的AFT,ALB等模式要求接入同一臺交換機,但經過測試(在組中只有兩塊網卡的情況下,多塊網卡的情況未測試)在分接兩臺不同的交換機時,效果基本上是相同的。

6、Intel的技術資料說明,在做SFT模式時,啟用STP協議,但網卡連接接口應啟用STP速端口(portfast),其余模式的網卡組也應該如此。其給出的理由是啟用STP協議的交換機端口狀態轉變時候大約有40秒的延遲,會增加網卡切換時的時間,增加網絡應用中斷的時間。

事實上,無論何種模式,只要在STP協議穩定后,參與網卡組的交換機全部處于正常轉發狀態,此時如果僅僅是發生網卡故障,故障網卡上的數據流切換到正常網卡上,只要交換機上的端口物理狀態沒有改變,STP協議也不會發生狀態轉換,整個切換時間取決于交換機中轉發表的修改時間。

7、關于交換機相關網卡組模式。這種模式實際上是一種“分流、互備”方式,配置時選擇余地大,技術成熟,唯一的缺點是,所有與交換機相關的網卡組模式,不能跨接交換機,必須接入同一臺交換機上,即,這種模式只能提供帶寬擴展和網卡容錯,無法提供交換機容錯。

在可用性要求較高的場合,交換機容錯是必須的。如何解決這個問題呢?最理想的方式是借助交換機堆疊技術。就CISCO交換機來說,兩臺堆疊的交換機邏輯上可以看做是一臺交換機。但配置FEC或GEC時,要求成員接口必須位于同一臺物理交換機上。CISCO 3750在堆疊時沒有這個限制,即,兩臺3750交換機堆疊后,可以將不同物理交換機上的交換機端口捆綁在一起。網卡組技術結合CISCO 3750堆疊技術,就可以采用交換機相關模式,同時提供交換機容錯功能。

核心關注:拓步ERP系統平臺是覆蓋了眾多的業務領域、行業應用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業務管理理念,功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業務領域的管理,全面涵蓋了企業關注ERP管理系統的核心領域,是眾多中小企業信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/

本文標題:服務器網卡組(team)技術原理與實踐

本文網址:http://www.guhuozai8.cn/html/support/11121521451.html