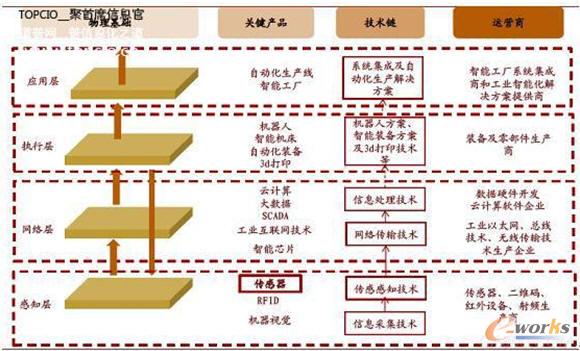

智能制造產業鏈結構分析

智能制造的本質,是將智能裝備(包括但不限于機器人、數控機床、自動化集成裝備、3D打印等)通過通信技術有機連接起來,實現生產過程自動化;并通過各類感知技術(傳感器、RFID、機器視覺等)收集生產過程中的各種數據,通過工業以太網等通信手段,上傳至工業服務器,在MES/DCS軟件系統的管理下進行數據處理分析,并與企業資源管理軟件(例如ERP),提供最優化的生產方案或者定制化生產,最終實現智能化生產。

圖1 智能制造產業鏈結構(資料來源:中投顧問產業研究中心)

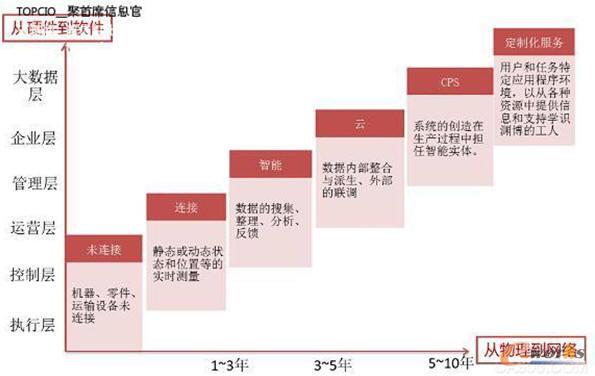

智能制造的落地節奏:從硬件到軟件,從物理到網絡。

圖2 智能制造落地節奏(資料來源:中投顧問產業研究中心)

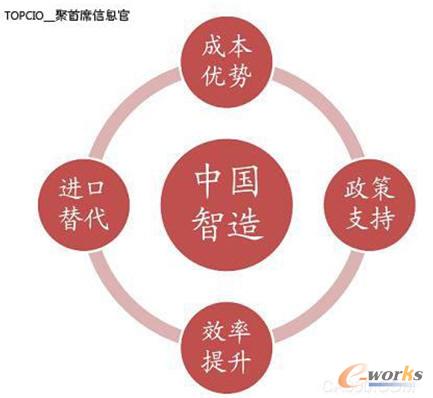

中國智能制造產業投資機遇

中投顧問在《2016-2020年中國智能制造行業深度調研及投資前景預測報告》中指出,智能制造投資邏輯可以從成本優勢、政策支持、進口替代和效率提升四個角度來看:

圖3 智能制造投資邏輯(資料來源:中投顧問產業研究中心)

第一,近年來,人力成本大幅上升,而自動化生產線成本大幅下降,成本優勢使得企業在擴產時,優先選擇自動化程度較高的生產線,并有動力對原有的生產線進行改造。各個領域均是如此。“只要能用機器人,就不用人”已經成為長三角和珠三角制造業企業的共識。

第二,政策支持力度空前加大,自動化信息化改造很多都能享受當地政府補貼;此外,智能化改造的推動,已經成為部分地方政府大力推進的項目工程,“機器人產業園”成為珠三角和長三角最炙手可熱的建設項目。

第三,產業競爭加大,此前,2010年以前,中國制造業景氣度高,外需內需皆盛,資本投入到傳統制造業能夠快速實現盈利,因此,研發和產品線的升級換代不受重視。2010年以后,內需下滑,外需受到東南亞等的新興國家競爭替代,景氣度明顯下滑。為了提升競爭力,提高產品質量、提升生產效率、優化成產過程,已經成為制造業的當務之急。

第四,國產化受到支持,知識紅利開始體現。國家對于高端制造業國產化支持力度逐年加大,同時,公民受教育程度提高,研究生以上學歷人才明顯增速,人力成本優勢迅速轉換為知識紅利,使得中國高端制造業迅速發展,國產化進程加速。以機器人為例,國產機器人企業近幾年發展迅速,以機器人、新時達和埃斯頓為代表的國產機器人企業收入規模迅速擴大。

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/

本文標題:我國智能制造產業鏈結構及投資機遇分析