0 引言

MRPII發展到ERP階段,由于功能模塊及管理范圍進一步拓展,ERP應用領域也被進一步拓寬到非制造領域,如:采礦、醫療保健、保險、新聞媒體、服務業等。然而,ERP在制造業外的某些行業應用時,有時在制造業很恰當的概念卻顯得很不貼切,如:文獻[1]探討了用于醫院管理的ERP系統,作者也提到基于BOM的生產組織流程、工作中心、派工單等概念顯得不夠自然,患者個體差異、患病情況、治療流程等具有很大的不確定性,對患者接收并跟蹤治療過程更像一個基于項目的多階段的管理過程。國內也有專家[2]認為并不是所有的信息化管理系統都可以扎到ERP堆里來湊熱鬧,并提倡用類似“HIS(Hospital Information System)”這樣直觀明確的名稱來命名相應行業的管理系統。本文認為,ERP所蘊涵的普遍適用的管理原理及ERP產品提供的寬泛的功能模塊、以及信息集成所帶來的管理優勢,是導致其在非制造領域廣泛應用的主要原因,制造業外的眾多行業大多只是應用了其中的某些功能模塊。

目前通常按目標行業的名稱對行業版ERP產品命名。從檢索的文獻來看,常見的行業名稱如:包裝、電力、煙草、保險、船舶制造、化工、造紙、建筑、醫療保健、鋼鐵、水泥、紡織等。目前SAP已對20多個目標行業提供解決方案,覆蓋的行業如:航空和國防、汽車、銀行、化工、制藥、保險、醫療保健、機械制造(Industrial Machinery & Components)、工程及建筑作業、零售、電信、高技術、生命科學、后勤服務、新聞媒體、采礦、石油天然汽(Oil & Gas)、郵政等[3]。可以預見,SAP將來會推出更多的行業解決方案;也有學者從其它角度進行行業分類,如從工藝特點分為流程型、離散型、混合型生產行業等。

隨著ERP的行業化正逐漸成為管理軟件實業界及學術界研究的焦點之一,本文認為,對行業分類進行研究,有助于行業知識的積累及最大化復用,減少行業產品線的規模,提高系統研發的效率。

這里對制造及制造業做如下界定:制造是指借助人力、自然力、機器力等,通過物理變化或化學變化后生成新產品的過程。制造不僅僅指機械制造,實際上泛指各種生產和加工過程,包括像石油、化工、鋼鐵、紡織、煙草等多種生產加工行業;對于房屋和土木工程建筑行業,也可歸為制造業。

從國民經濟行業分類標準[4]可看出,在所有的行業門類(A-T)中,以制造業(C門類)最為復雜,制造業又進一步被分為10個大類、170個中類。鑒于制造業是最能體現ERP應用價值的領域,ERP的生產及成本管理組件也充分體現了不同制造行業的管理差異,因此,這里主要以制造業為背景進行探討。

1 制造行業的一般分類方法

ERP產業界和學術界常用離散型、流程型來描述制造業的生產類型。圖1給出了制造行業的一般分類。在一般文獻對制造業分類的基礎上,考慮到有些企業(特別是內部供應鏈的規模較大的企業)的兼具流程生產向離散生產類型過渡(準流程/準離散)的情形,以及目前越來越多的企業為滿足用戶個性化產品的需求而采用大規模定制生產策略的現實,這里相應地加入了準離散/流程生產及大批量定制生產兩種類型。

圖1 制造行業的一般分類

(1)離散生產

產品制造過程中具有明顯離散特點的一類生產類型,該生產類型中,物料的基本單位通常為件,產品通常是由不再拆分的單件通過組裝形成的,零件可進一步組裝成更大的部件,直至最終產品,零件、部件、產品可以單獨存儲,且只能按件/套生產和銷售。離散生產類型下的產品形成一般是通過物理變化[8],產品結構通常為A型,產品、部件、零件間具有層次及裝配關系。

離散生產類型企業的產品生產過程通常被分解成很多加工任務,每項任務僅要求企業的一小部分能力和資源。在過程組織上,通常以工藝或產品為中心。以工藝為中心時,常采用機群式布置,具有多機臺、手工操作、人員密集等特點,適于多品種、中小批量生產情形;以產品為中心時,常采用流水線或柔性生產單元,設備自動化程度高,適用于產品品種變化小、標準化及模塊化程度高、系列產品等的生產。在生產空間組織上,通常采用層級控制方法,按功能類似的設備組建相應的生產組織(部門、工段或小組),在每個部門,工件從一個工作中心到另外一個工作中心進行不同類型的工序加工;并常常按照主要的工藝流程安排生產設備的位置,以使物料的傳輸距離最小。另外,離散型環境下的工藝路線和設備的使用也是非常靈活的。

(2)流程生產

流程生產是對離散生產而言的。流程生產通常是在各種專用生產裝置中的連續化學反應過程,用各種自動化控制設施來控制,通常通過管道輸送各類制品,一直到形成最終產品。流程生產所用的原始物料大都是粉末、液體、或氣體,甚至其中間產品或終產品也是這種形態。流程型物料會隨時間的變化而產生變化,它可能會變壞、變好,或完全變成另外一種物料。生產物料的計量單位通常是重量、體積、長度的任意量。但是如果最終產品有包裝,可以是不同計量單位的瓶、袋、桶等,雖有“件”的性質,但不能取整數,或改變包裝容器的容量。物料的形成主要是化學性質的變化。流程生產的產品往往是V型產品結構,有聯產品和副產品,以及回收品、廢料等,物料和成本都有特殊的處理流程。

有必要指出,流程生產與“流水生產”是完全不同的兩種生產性質,“流水生產”屬于離散型生產情形下批量(成批或大量)生產采用的、旨在提高生產和/或裝配效率的車間生產組織方式。

(3)準流程/準離散生產

準流程/準離散生產通常針對特定企業的某些生產環節而言,在該生產環節,很難簡單歸為流程型或離散型,而是同時兼具有二者的某些特點。這里把這些環節的生產類型稱為準流程/準離散型。

例如:考慮紡織行業的制造過程:化纖生產類似于化工,是典型的連續流程式;棉紡織(類似的有毛紡織、麻紡織)則有區別,生產工序從清花、梳棉、梳條到紡紗、織布,有配料環節,產品結構逐漸呈V字型,計量單位也具多樣化,有回絲及回收再利用的副產品等,對產品質量影響的因素眾多,具有流程型生產的很多特點;同時,生產過程表現為依照一定的生產線順序,同一產品族加工路線基本相同,不同產品族生產加工路線相近,并且生產線具有相對固定的生產能力,可以認為是準流水生產;車間組織更有多機臺、多手工操作、采用批量轉移實現生產銜接,采用產品件數輔助實現車間制品統計等,從而兼具離散型生產的很多特點,因此,可稱為準流程/準離散生產;而服裝制造(針織/編織)表現為由服裝不同部件(如前片、后片、袖子、領子等)的組裝,不同部件具有相對固定的配比關系,屬于典型的離散生產類型。

2 制造行業劃分——基于主體產品與主體原料的視角

任何企業不是一個封閉的業務實體,而是其所在的供應鏈網絡中的一個節點。供應鏈中上下游企業之間存在著需求-供應關系,很多情形下,一個企業的產品同時作為另一個企業的原料。可以沿需求鏈的方向逐級追溯任意企業的主體原料的來源,一直到最原始的原料形態,在追溯過程中形成一個基于主體原料供應的行業鏈。通過對國民經濟行業分類標準[4]進行分析,發現制造加工過程特點很大程度上依賴于原料的性質及企業目標產品的特性。

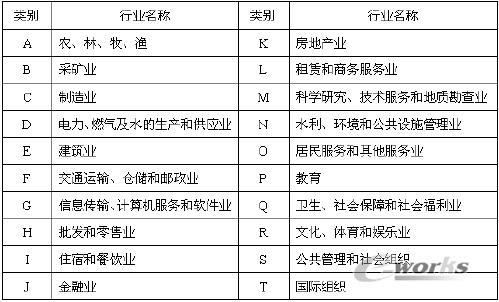

表 1 國民經濟行業分類. (來源:國民經濟行業分類標準 GB/T4754-2002)

表1僅列出了國民經濟行業的門類。可看出,行業門類A和B(農、林、牧、漁、礦)是直接獲取天然原料的行業,A和B門類中的各行業為C門類(制造業)各企業提供生產原料,而其它各門類行業又是直接或間接地以A、B、C門類行業的產品為原料。

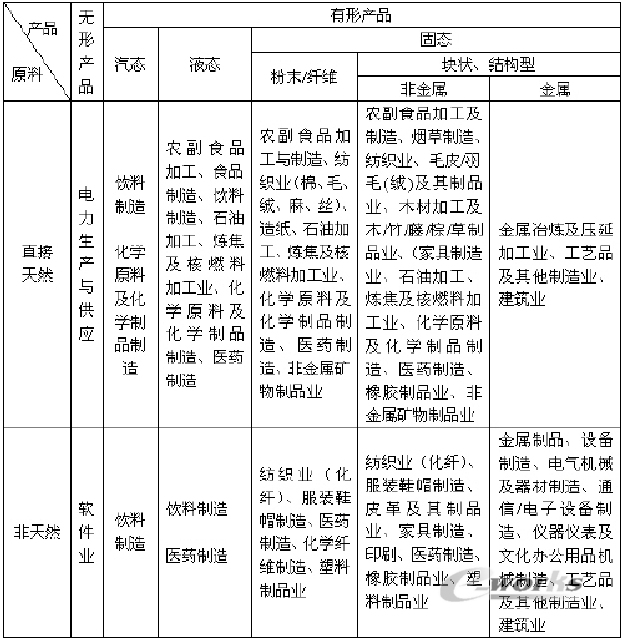

根據國民經濟行業分類標準,這里按行業主體產品及原料的性質做了整理,整理結果見表2注。

表2 制造行業分布

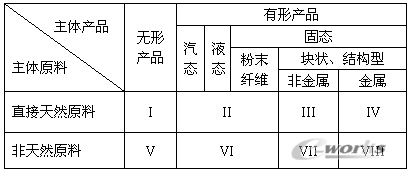

同樣地,這里按照企業向外界提供的主體產品及使用的主體原料,對制造行業進行了初步劃分,見表3。

表3 制造行業分類

經過分析,發現制造行業分布具有如下規律:

(1)若某行業生產加工過程中使用的主體原料直接來自天然原料,通常來說,該行業中的企業至少某些生產環節具有流程生產的特點(II~IV區)。

(2)若某行業生產加工過程中使用的主體原料屬于非天然原料,一般來說,若原料供應方越靠近行業鏈的上游,則該行業中的企業越具有流程生產的特點;若原料供應越靠近行業鏈下游,相應地,企業較多地呈現離散生產的特點(VI~VIII區)。

(3)若某行業的主體產品呈現汽態、液態,或粉末/纖維狀,可認為該行業中的企業具有流程生產特點的某些生產環節(II、VI區);若某行業的主體產品為固態、非金屬,則該行業中的多數企業具有流程生產的某些特點,但也一些行業(如:家具制造)呈現較多的離散生產特點(III、VII區);若某行業的主體產品為固態、金屬(IV、VIII區),則該行業中的多數企業具有離散行業生產的典型特點。

(4)若某行業的生產加工過程中使用的主體原料直接來自天然原料,且該行業的主體產品的形態呈氣態或液態(II區汽、液態區域的行業),則可認為該行業中的企業屬于典型的流程型生產類型。

(5)若某行業的生產加工過程中使用的主體原料直接來自天然原料,且該行業的主體產品的形態為固態、結構型金屬(IV區),則可認為該行業中的企業通常兼具流程及離散生產特點,屬于混合型生產類型。

(6)若某行業的生產加工過程中使用的主體原料屬于非天然原料,且該行業的主體產品的形態為固態、結構型金屬(VIII區),則可認為該行業中的企業屬于典型的離散型生產類型。

(7)大多數的流程企業,在整體生產過程的后期加工環節,通常具有離散生產的特征。如:對于卷煙制造業,煙絲生產的膨化工藝是流程型中的批流程,而卷接包的流程是離散型的流水生產;飲料行業前端的配料、發酵是流程型生產,而灌裝是離散型的流水生產,制藥行業的原藥料是流程生產中的連續流程,而制劑主要又是離散型的流水生產。

(8)若某行業中的主體原料既有直接天然原料、又有非天然原料,且行業的主體產品又具有多種形態,該行業的生產組織管理具有很高的復雜性,有必要對該行業進一步細分,以提高MIS系統的行業針對性。典型行業如:紡織。

3 結論

對制造行業分類作進一步分析,可得出如下結論:

(1)生產類型的劃分是基于對目標產品加工過程特點的提煉,而目標產品加工過程特點主要取決于制造業的主體原料的物理性質與目標產品的結構特點。一般地,若主體原料在物理形態上是液體、汽體、粉末、纖維及非金屬混合物等,且目標產品通常不具備可裝配性,則制造過程通常表現為流程生產,生產過程表現為通過對原料的混合、燃燒、加熱、加壓、冷卻、分離、蒸發、過慮等一系列連續處理過程以獲取目標產品,產品加工過程中可能會伴隨聯產品、副產品、回收品等。若主體原料為固態,且目標產品具有可裝配特點,通常制造過程存在離散生產特點,生產過程表現為對主體原料采用材料去除工藝,按一定方式從材料物質或工件上切除多余材料,得到所需形狀、大小和預定功能的成品或半成品,成品通常采用裝配方式獲得。因此,基于主體原料及主體產品的視角,抓住了行業分類的源頭,為進一步面向行業總結并模型化生產組織及管理控制方法提供了一個較好的切入點。

(2)制造業中的主體原料的物理化學特性及目標產品特點很大程度上影響了對ERP基礎數據的管理內容及管理方法,進而影響了對物料計量、產品結構描述、生產計劃、生產車間控制、訂單產品成本歸集、出入庫控制等的管理與控制方法,從而反映了不同行業ERP產品方案的行業差異。

(3)企業需求響應策略是由企業產品的市場需求特點決定的,與企業主體原料和目標產品本身沒有明顯相關性,可以認為,ERP系統對企業需求響應策略的支持具有行業適應性。常見的需求響應策略的類型如:現貨生產(Make To Stock,MTS)、訂單組裝(Assemble To Order,ATO)、訂貨生產(Make To Order,MTO)、訂單設計(Engineer To Order,ETO)等。本文認為,現貨生產和訂貨生產與生產類型并沒有必然的聯系;訂單組裝通常與離散生產類型相聯系,適用于模塊化的產品結構(如計算機);訂單設計主要針對客戶需求高度客戶化、產品生產極少或不具重復性的情形,按訂單設計的響應策略在離散生產型(如造船)及流程生產型(如水泥)企業都會存在。ERP對需求響應策略的支持表現在相關功能模塊的拓展設計上,如:提供產品配置器及最終裝配計劃[5](Final Assembly Schedule,FAS)以支持ATO策略,提供工程數據管理(Engineering Data Management,EDM)以支持ETO策略等。另一方面,對具體企業而言,在產品生命周期的不同階段需求響應策略會發生變化,因而,在行業版ERP體系架構設計中要充分考慮對模塊可替換性、可配置性及可拓展性的支持。

參考文獻:

[1] Godefridus G.van Merode,Siebran Groothuis,Arie Hasman.Enterprise resource planning for hospitals [J].International Journal of Medical Informatics,2004,73: 493-501

[2] 陳啟申.ERP-從內部集成起步.北京:電子工業出版社,2004

[3] http://www.sap.com

[4] 陳啟申.ERP溯源.http://www.e-works.net.cn, 2001-8-9

[5] BaaN ERP內部培訓資料.BaaN Education Center,1996

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/

本文標題:制造行業ERP系統的分類問題探討

本文網址:http://www.guhuozai8.cn/html/consultation/1082055113.html