作為互聯(lián)網與實體經濟深度融合的電子商務,不僅提升了流通業(yè)效率和水平,改變了流通業(yè)的形態(tài)和格局,而且還通過數據更快速的傳導機制,將下游市場需求與上游生產更緊密地結合起來,倒逼制造業(yè)的轉型升級,并催生中國特色的工業(yè)4.0。

一、產業(yè)互聯(lián)網呈現“逆向”的過程

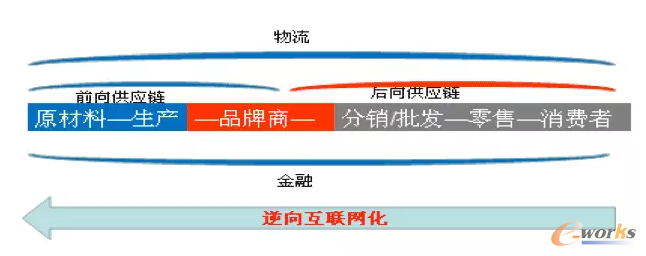

互聯(lián)網對制造業(yè)的影響不應該用割裂的視角“單獨”來看,而應該放在整個產業(yè)互聯(lián)網化的過程中來觀察。根據我們的觀察,傳統(tǒng)產業(yè)的互聯(lián)網化呈現“逆向”漸進的態(tài)勢:從消費需求端出發(fā),一直往上游倒逼。在這里,“互聯(lián)網化”的實質是“在線化”和“數據化”,其核心是交易環(huán)節(jié)的在線化。因為一旦交易在線化,供求兩方面的數據才可以自然沉淀下來,形成“活的”數據,隨時被調用和挖掘。同時,在線化的數據流動性最強,不會像以往一樣僅僅封閉在某個部門或企業(yè)內部。在線的數據隨時可以在產業(yè)上下游、協(xié)作主體之間以最低的成本流動和交換。數據只有流動起來,其價值才得以最大限度地發(fā)揮出來。

過去的十年,傳統(tǒng)產業(yè)的“逆向”互聯(lián)網化,在企業(yè)價值鏈層面表現為一個個環(huán)節(jié)的互聯(lián)網化:從消費者在線開始,到廣告營銷、零售、到批發(fā)和分銷、再到生產制造、一直追溯到上游的原材料和生產裝備。從產業(yè)層面看,表現為一個個產業(yè)的互聯(lián)網化:從廣告業(yè)、零售業(yè)、批發(fā)市場、制造業(yè)和裝備制造業(yè)的逐步演化過程。在這個過程中,作為生產性服務業(yè)的物流、金融業(yè)也跟著出現互聯(lián)網化的趨勢。從互聯(lián)網化的程度上看,這個“逆向”的過程中,各個環(huán)節(jié)的數據占比也是依次遞減的。

產業(yè)互聯(lián)網化的“逆向過程”

最先互聯(lián)網化的是消費者,目前我國網民規(guī)模達6.49億,互聯(lián)網普及率為47.9%(這可看做是中國人口的互聯(lián)網化程度)。其中,網絡購物用戶3.61億,我國網民使用網絡購物的比例升至55.7%,在全國居民中的滲透率也達到了26.67%。

廣告營銷環(huán)節(jié)是最早互聯(lián)網化的商業(yè)環(huán)節(jié)。根據易觀國際的數據,2014年我國互聯(lián)網廣告產業(yè)規(guī)模達到1535億元,占整體廣告產業(yè)的市場份額達到28%,這在某種程度上可以看做是廣告行業(yè)互聯(lián)網化的程度。

其次是零售環(huán)節(jié)的互聯(lián)網化。2014年我國網上零售額同比增長49.7%,達到2.8萬億元,占同期社零總額的比例達到10.6%。這也基本代表零售業(yè)互聯(lián)網化的比重。

再往上是批發(fā)和分銷環(huán)節(jié)的互聯(lián)網化。這里面包括傳統(tǒng)的B2B網站紛紛由信息平臺向交易平臺轉型,推動在線批發(fā),以及傳統(tǒng)企業(yè)的大量開展的網絡分銷業(yè)務。舉幾個數據,2014年7月在港交所掛牌的電子元器件B2B網站“科通芯城”走的是純線上交易模式,2014年交易規(guī)模約80億元。阿里巴巴的內貿批發(fā)平臺-1688在截止2014年6月之前的12個月內在線批發(fā)規(guī)模227億美元(約1400億人民幣)。整個國內批發(fā)、分銷市場的互聯(lián)網化比例估計為1-2%的比例。

在往上倒逼就是生產制造環(huán)節(jié),目前才剛剛開始,主要表現兩個方面:一是互聯(lián)網釋放需求個性化、多樣化需求,倒逼生產制造柔性化加速,比如“多品類、小批量”生產、大規(guī)模個性化定制等;二是需求端、零售端與制造業(yè)的在線緊密連接、協(xié)同,創(chuàng)造出新的商業(yè)模式。

二、制造業(yè)轉型升級的內涵與誤區(qū)

關于中國制造業(yè)轉型升級,業(yè)界一直存在兩種常見誤區(qū)。第一種是“微笑曲線”誤區(qū),認為制造業(yè)沒有吸引力。由于施正榮先生的“微笑曲線”在中國外貿加工行業(yè)得到普遍共識。因此,業(yè)界普遍認為,中國制造業(yè)轉型升級的方向必須向“U型曲線”兩端的價值鏈高端延伸,走品牌化或研發(fā)、設計的道路。事實上,理論和實踐上都存在與此相反的現象。例如,2004年日本索尼中村研究所所長中村末廣就提出了“武藏曲線”,即和微笑曲線相反的拱形曲線——真正最豐厚的利潤源正是在“制造”上,很多制造業(yè)的隱形冠軍也在驗證這一點。

第二個誤區(qū)是“機器換人”或者包括物聯(lián)網、傳感器在內的各類高大上的技術改造思路。這種思路之所以錯誤在于技術改造著眼于局部效率改善,這不一定能提升企業(yè)的整體效率。技術改造或信息化如果沒有與市場、客戶、供應商緊密連接,效果也難以顯現。同時,對于中國90%以上的企業(yè)而言,產能過剩、資金短缺、訂單波動、人才匱乏等諸多困難迫在眉睫,實施高額技改風險頗高。那么,正確的道路在哪里?

我們認為,整套生產管理體系的革新是制造業(yè)轉型升級的關鍵所在。這包括經營哲學理念,也包括物聯(lián)網、機器人、互聯(lián)網等技術的投入。回顧世界制造業(yè)百年歷史,我們發(fā)現制造業(yè)的重大革命也主要是自生產方式以及管理思想的變革。比如,亨利.福特的流水線生產、大野耐一的“豐田式生產方式”(TPS)和高德拉特的“制約要素理論”(TOC)在實踐中因為產生了真實的經濟績效而影響了世界制造業(yè)。例如,日本豐田汽車憑借TPS取得了驚人的業(yè)績:1982年,豐田汽車公司人均利潤為美國通用汽車 公司的10倍;2005年它的盈利高達114億美元, 超過其他所有大汽車制造商贏利的總和。直到今天豐田仍然是全球最大的汽車公司。

中國制造業(yè)目前最大的問題并不是技術水平差或生產效率低下的問題,更多地表現在生產與市場的脫節(jié),以及供應鏈鏈上各個環(huán)節(jié)的停頓與積壓。例如,產能過剩、設備閑置、生產周期長、新產品開發(fā)慢、產品不適銷、庫存積壓等問題。因此,對于中國制造業(yè)的轉型升級,應當摒棄“局部優(yōu)化”的技術改造思路,必須從市場需求-銷售-生產-采購的供應鏈整體效益出發(fā)。這一點,無論是消費品還是工業(yè)品都適用。我們很欣喜地看到,互聯(lián)網為實現“系統(tǒng)角度”地思考問題提供了絕佳的條件。

三、電子商務如何倒逼制造業(yè)轉型

電子商務作為完全基于互聯(lián)網的經濟交易活動,天生就具備“在線化、數據化”的特征和優(yōu)勢。互聯(lián)網大大削減了產銷之間的信息不對稱,加速了生產端與市場需求端的緊密連接,并催生出一套新的商業(yè)模式-C2B模式,即消費者驅動的商業(yè)模式。C2B的商業(yè)模式要求生產制造系統(tǒng)具備高度柔性化、個性化,以及快速響應市場等特性。這恰恰是制造業(yè)轉型升級的方向。

傳統(tǒng)的B2C模式本質上是一種“推動式”的生產方式,生產商追求標準化、大規(guī)模、低成本生產,然后通過廣播電視的大眾營銷,以及層層代理、分銷系統(tǒng),把商品推向大市場。這其中,消費者處于被動、被教育和灌輸的地位。這種模式在供給短缺時代大獲成功,而在生產普遍過剩的時代就陷入困境。這也是目前中國制造業(yè)舉步維艱的大背景。基于電子商務的C2B模式根本上是一種需求“拉動型”生產方式:互聯(lián)網、大數據技術使市場需求信息得以迅捷地傳達給品牌商、生產者,上下游的協(xié)同變得更為順暢。生產商根據市場需求變化,快速靈活組織物料采購、生產制造和物流配送。同時,通過數據、技術、人、設備和管理方式的革新,商品品種增多、生產批量變小,反應速度加快,最終變成充分柔性化的供應鏈系統(tǒng)。所謂“柔性化”是指供應鏈具有足夠彈性,產能能夠根據市場需求快速做出反應:“多款式的小批量”可以做,需要大批量翻單、補貨也能快速做出來,而且無論大單、小單能做到品質統(tǒng)一可控,成本相差無幾、及時交貨。對于品牌商而言,柔性化供應鏈的最大收益在于把握銷售機會的同時,又不至于造成庫存風險。對生產商而言,柔性化消除了過剩產能,增強抗風險能力。在C2B模式下,品牌商與生產制造商的關系也在發(fā)生徹底、根本的變化。在傳統(tǒng)B2C模式下,兩者是甲乙方關系,成本導向、零和博弈關系;而在C2B模式下,兩者開始真正成為合作伙伴,轉變成為平等互補、有效產出導向、互動協(xié)作之下的多贏關系。目前,在電子商務領域,柔性化正在加速推進。

案例:共創(chuàng)供應鏈的價值

廣東東莞共創(chuàng)供應鏈在2013年成立,是專門瞄準服裝電商“小多快、柔性”需求而設立的柔性供應鏈服務商。目前是服務于天貓TOP商家。東莞共創(chuàng)供應鏈為適應服裝電商“小多快”的需求變化,以數據全流程貫通和共享為基礎,通過IT系統(tǒng)(拉動式ERP、PMC)、管理方法(TPS和TOC)、設備(柔性化設備)、技術(互聯(lián)網、大數據技術)和人(多能工)等五個要素對生產線、生產模式進行了徹底的改造,實現了 “可大可小”的真正柔性化生產。

在共創(chuàng)柔性化生產的支持下,電商品牌產生了巨大的價值。一個典型的應用場景是:品牌商每周上新100多款,首單50-100件的小批量來測試市場;品牌商通過淘寶平臺上消費者的點擊、收藏、購物車等數據就可對消費偏好、銷售數據進行動態(tài)監(jiān)測。這些數據實時傳遞給生產車間;通過建立工廠與品牌商之間的動態(tài)補貨-ERP系統(tǒng)-生產系統(tǒng),工廠就可以根據銷售和庫存情況,進行物料和產能準備;當出現熱銷款、爆款的時候,車間快速翻單,多頻次小批量補貨。這樣對品牌商的效益是:最大限度的把握銷售機會,延長每一個單品的生命周期,同時保持最小庫存水平。為客戶創(chuàng)造價值的同時,共創(chuàng)也證明了:結合電商大數據的天然優(yōu)勢,即使最傳統(tǒng)行業(yè)的制造企業(yè)也可以獲得良好的盈利。共創(chuàng)成立僅一年多時間,訂單量突飛猛進。2014年在零庫存的條件下,實現人均勞動生產率是同行業(yè)的3倍,企業(yè)凈利潤率達同行業(yè)的5倍。2015年預計還能實現有效產能增長200-300%,人均勞產率還可提高一倍。共創(chuàng)供應鏈創(chuàng)始人林恒毅認為:沒有個性化需求,沒有大數據,以及柔性化的銷售模式,也不會倒逼出柔性化生產的迫切性。

柔性化供應鏈起源于上世紀70年代,但在過去的30年里面,只有極少數企業(yè)能有洞察力也有資金采取這種模式。他們是制造業(yè)的豐田,流通業(yè)的沃爾瑪,服裝業(yè)的ZARA。他們的共同點在于對終端數據的掌控、敏捷的供應鏈體系,以及遠高于競爭對手的營業(yè)利潤率。在互聯(lián)網時代,通過云計算的普及,大數據的成本大大降低,中小企業(yè)也可以采用這種模式。特別是電子商務企業(yè),因為交易、營銷活動的在線化,可以利用大數據精準地進行市場調研、細分,選定目標客群,評估天花板。另外一方面,電商企業(yè)不需要再用“猜”的方式來預測市場,而是可以用小批量來測試市場,再利用靈活的試銷、AB測試等方式,從銷售相關數據中找到潛力款,然后根據生產周期與銷售周期,來多頻次小批量補貨。最重要的是,在市場需求發(fā)生突然變化的時候,以數據趨動的C2B柔性供應鏈,可以靈活應對。

電子商務倒逼制造業(yè)轉型的另一個方面是推動企業(yè)之間的在線連接,以及制造業(yè)的在線化交易。這方面,阿里巴巴的“淘工廠”項目做了一件很有意思的事情。

案例:“淘工廠”把生產商與賣家“在線”連接起來

淘工廠是阿里巴巴搭建的電商賣家與優(yōu)質工廠的橋梁,旨在幫助工廠實現工廠電商化轉型,打造貫通整個線上服裝供應鏈的生態(tài)體系。連接電商賣家和工廠,將懂電商但不懂供應鏈的電商賣家,和懂供應鏈但不懂電商的工廠撮合起來。

“淘工廠”實質上是把服裝工廠的生產線、產能、檔期搬到互聯(lián)網上來,打包作為一種服務出售。在產品的設計上,阿里要求工廠將產能商品化,開放最近30天空閑檔期。檔期表示工廠接單意愿,如果工廠沒有空閑檔期,則賣家搜索時會默認過濾掉。淘工廠最大的特點在于生產上將更加符合淘寶賣家的需求,淘寶賣家可以嘗試小批量試單,并快速翻單。阿里巴巴要求入駐的代工廠為淘寶賣家免費打樣、提供報價、提供檔期,并且接受30件起訂、7天內生產、信用憑證擔保交易等協(xié)定。同時,阿里將通過金融授信加擔保交易解決交易的資金缺乏和資金安全的問題。淘寶賣家在支付貨款可使用阿里的授信額度。工廠可憑信用證收回全款,如果買家失信,阿里將會補上這份金額給工廠。目前已經有上千家服裝工廠入駐“淘工廠”平臺,除了中小微的服裝廠,包括浙江富春江織、西格瑪服飾等國際品牌代工廠也入駐平臺,專門給淘寶商家開辟“柔性化”小型生產線。

從淘寶網的零售到1688在線批發(fā),再到“淘工廠”,可以清晰看到從需求端到供應鏈端的緊密連接和互相依存關系。從某種角度看,阿里巴巴的電商平臺也是供應鏈協(xié)同的平臺。未來,隨著下游的在線交易規(guī)模比重進一步加大,勢必會以需求牽動的形式將更多的批發(fā)、分銷和生產制造環(huán)節(jié)“拉”到互聯(lián)網上來。而生產制造業(yè)的內部也會隨著需求端的變化而發(fā)生變化。

四、電子商務與中國特色的工業(yè)4.0

從價值鏈全流程的角度看,電子商務也是工業(yè)4.0的一部分,“制造業(yè)”和“電子商務”分別是工業(yè)4.0的后端和前端。沒有在線化的銷售模式,如何倒逼出在線化、數據化的制造模式?!幸運的是,在中國這樣一個電子商務和制造業(yè)的大國,我們的制造業(yè)完全可以借助電子商務實現彎道超車。

“工業(yè)4.0”近期成了業(yè)界炙手可熱的概念。很明顯,德國工業(yè)4.0是在以移動互聯(lián)網、云計算和大數據為主的新一輪通信技術革命的大背景下提出來的,與之前的IT革命浪潮有本質的區(qū)別。

從生產制造的角度看,工業(yè)4.0實現了廣泛的連接,把設備、生產線、工廠、供應商、產品、客戶緊密地連接在一起。連接的背后是全流程,或全網絡數據和信息的流動和共享。

從實現的效果看,德國工業(yè)4.0是為了實現柔性化生產,甚至大規(guī)模個性化定制。例如,漢諾威工業(yè)博覽會負責人克科勒爾指出,全球的生產必須越來越強調個性化柔性化,同時保持競爭力,而數字化就提供了最佳條件,使生產線擁有足夠的靈活性,不局限于只固定生產一種產品,相關信息就存于初產品內,并對機器發(fā)出加工指令,比如:“周一和周二用不同噴漆。”

為什么要實現柔性化生產。柔性化生產可以減少市場風險,降低資金、庫存壓力;市場反應快就可以及時把握市場機會,實現更高毛利水平。所以,我們看到,德國工業(yè)4.0的最終目的是可以給企業(yè)帶來更高的盈利水平,是由市場需求倒逼的“技術改造”,是上下游緊密結合的供應鏈的視角。

德國人向世界展示了其工業(yè)領域的積累和競爭優(yōu)勢,但是德國制造不會成為世界制造的中心。德國工業(yè)的體量也決定了,德國和整個歐洲目前的制造能力根本不能滿足世界的產品需求。滿足世界產品需求的中心還是在中國。中國相對德國或其他發(fā)達國家的優(yōu)勢在于:中國不僅是全球制造業(yè)大國還是網絡消費大國,電子商務與制造業(yè)的結合有可能讓中國走出一條不同的工業(yè)4.0道路。

既然工業(yè)4.0或制造業(yè)的轉型升級是基于市場需求的拉動式、柔性化的供應鏈,那么基于電子商務的大數據優(yōu)勢再加上龐大的制造業(yè)資源,中國有可能在未來彎道超車。首先,中國已經是世界第一大電子商務市場,2014年網絡零售達到2.8萬億元,2020年會超過10萬億的交易規(guī)模;網民數會達到10億。這意味著巨大的市場消費數據也自然沉淀和積累。同時,中國的電商平臺正積極向全球拓展。例如,阿里巴巴的“速賣通”平臺已經是俄羅斯、巴西等國的第一大電商平臺。每月登錄全球速賣通服務器的俄羅斯人近1600萬。這意味著中國的電商平臺可以沉淀、使用全球的消費數據,并為本國制造業(yè)所用。同時,中國在100多年后再次成為世界第一制造業(yè)大國。美國人認為中國制造的成功“秘訣”在于它的產業(yè)集群。中國的產業(yè)集群以大量中小微企業(yè)集聚而著稱,與歐美大型制造業(yè)企業(yè)相比,其天然就具備柔性化的集體產能。產業(yè)集群幾乎可以保持與市場需求同比例的擴張、收縮,以應對外部市場波動。在互聯(lián)網時代,連接的低成本使得信息、數據快速分享和使用,產業(yè)集群內企業(yè)間的學習、模仿加速,將推動產業(yè)集群的整體轉型。例如,在杭州、東莞等服裝產業(yè)集群,受服裝類電商迅猛發(fā)展和市場化愈加“小批量、多款式、快速反應”需求的帶動,原來的批發(fā)市場正在轉型為淘寶店鋪提供“網供”的電商園區(qū);越來越多的服裝、鞋帽、箱包等生產制造企業(yè)開始往柔性化生產、拉動式供應鏈轉型。電子商務就像一張大網,把越來越多的零售、批發(fā)、制造企業(yè)連接在一起,通過數據協(xié)同的方式促進他們整體轉型。

小結:

在互聯(lián)網條件下,制造業(yè)的轉型升級不是獨立發(fā)生的,而是呈現營銷-零售-批發(fā)-制造的一個倒逼過程。在這個過程中,C2B的商業(yè)模式逐漸清晰,而柔性化生產正是在制造端的主要轉型方向。在互聯(lián)網出現之前,很多大型企業(yè)已經在探索大規(guī)模個性化定制、拉動式供應鏈,并取得了卓越的成績。但是互聯(lián)網和電子商務的出現加速了這種進程,更多的中小企業(yè)以大規(guī)模、產業(yè)集群的方式正在進行這種演變。工業(yè)4.0的上半身是電子商務,下半身是柔性供應鏈,而中國作為全球最大的網絡消費市場和制造大國,具備世界上任何一個國家都沒有的雙重優(yōu)勢,這是中國的絕佳機會。互聯(lián)網帶來了新的競爭空間和新競爭規(guī)則,如果政策得當,中國在工業(yè)4.0領域完全可以走出一條獨特的道路。

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/